秋にじっくり聴きたい作曲家と言えば、もちろんマーラー! 「レコード芸術ONLINE」創刊1周年記念特別企画「芸術の秋、マーラーの秋」では、マーラーに関するさまざまなテーマについて、ディスクとともに紹介していきます。

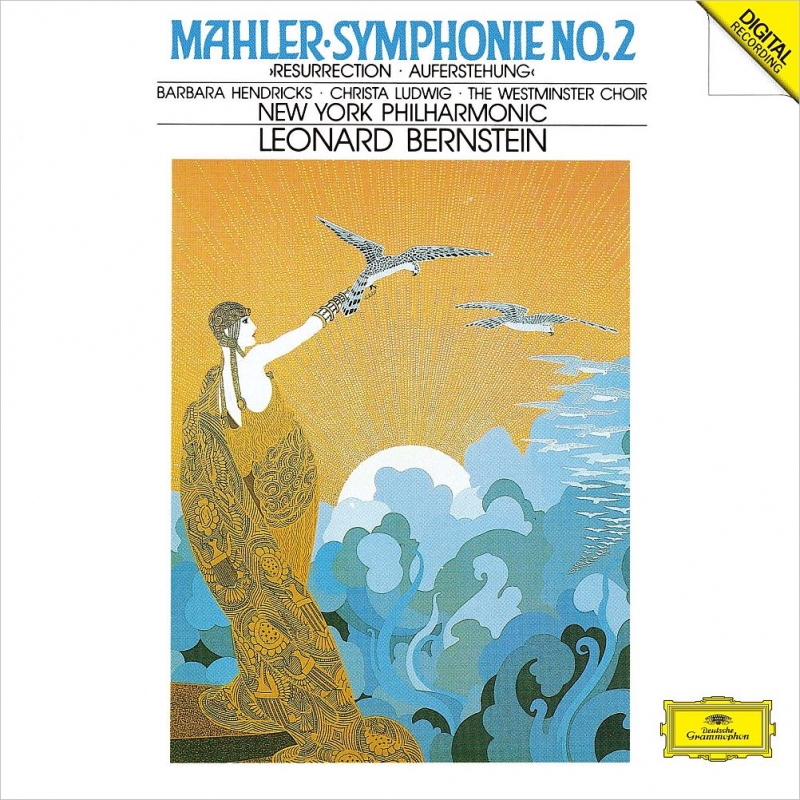

今回は、バーンスタインのマーラー録音を楽譜から読み解きます。作曲家に深い共感を覚えていたことで知られるバーンスタインですが、その演奏の実際はどうだったのでしょうか? 石原勇太郎さんによる分析で、交響曲第2番と、第9番のそれぞれ終楽章の演奏を再検討していきます。

☆「後篇:交響曲第9番第4楽章」はこちら(2025年10月21日公開予定)

Select & Text=石原勇太郎(音楽学)

バーンスタインは、いかにしてマーラーを振ったのだろうか?

マーラーと僕とはバックグラウンドに共通のものがあるんだね。

ジョナサン・コット(山田 治生 訳)『レナード・バーンスタイン ザ・ラスト・ロング・インタビュー』(アルファベータ, 2013年)59頁

レナード・バーンスタインがマーラーの作品に強いシンパシーを抱いていたことは、みなが知るところだろう。だからだろうか、バーンスタインのマーラー演奏の感動は、その共感や人間性の賜物であると説明されることも多い。言葉で説明することのできない音楽──それ自体、たしかにマーラー的でもある。しかし、マーラーの作品について語ったバーンスタインの言葉を思い出してほしい。

彼は、陳腐な技法を含めてドイツ音楽のすべて(すべてだ!)の基本的要素を取り入れ、それらを極限まで推し進めた。[中略]アクセントは音響と音色両面で考え得るあらゆる方法で達成される巨大な圧力へと成長し、リタルダンドはほとんど動きのない状態へと引き延ばされ、アッチェレランドは竜巻となり、強弱法は神経衰弱のごとき敏感さにまで洗練され強調された。[中略]最も伝統的な終止形は痛みが緩和された瞬間を祝福しているかのようだ。

レナード・バーンスタイン(岡野 弁 訳)『バーンスタイン わが音楽的人生』(作品社, 2012年)232-233頁(訳者による注は省略)

このようにバーンスタインはマーラーの楽譜に示された要素を解釈する。とは言え、これらは実際にどのように演奏されているのだろうか。バーンスタインの説明を出発点に、ここでは《交響曲第2番》と《交響曲第9番》それぞれの終楽章を例として、録音とバーンスタインの使用した総譜を参照しながら、彼のマーラー演奏を読み解くことを試みてみよう。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。