ここでは、最近発売されたリイシュー&BOX盤のなかから注目盤を厳選して紹介します。

フリューベック・デ・ブルゴスの美味しい「大味」

指揮者フリューベック・デ・ブルゴス(1933~2014)は、スペイン生まれだがドイツの血をひく。1962年にはスペイン国立管の首席指揮者に就任した。このBOXのいちばん古い録音は、翌63年にイエペスをソリストに迎えたロドリーゴとオアナのギター協奏曲セッション。デッカはデビューまもない彼に目をつけて、その関係は20年続くことになる。まとまりのないラインナップだけどそれでいい。レコード産業に関わるひとびとが、幅広く挑戦したことの何よりの証明だから。ドイツ物ではロンドン響とのシューマン《ライン》があって、フリューベックの独特の音楽観が効いている。初めはそのあっけらかんとした解釈に面食らったが、BOXを聴き進めるうちに、彼の思惑に吞み込まれていった。鷹揚なアティチュードで、リズムとメロディの肉感を引き出しながら展開される録音芸術である。スペイン物ではモンサルバチェ、スリナッチ、バカリッセ、トローバの作品も収録されている。(H.H.)

ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス~ザ・デッカ・レガシー

〔ファリャ:バレエ《三角帽子》,スペインの庭の夜,ロドリーゴ:ある貴紳のための幻想曲,メンデルスゾーン:劇音楽《真夏の夜の夢》,シューマン:交響曲第3番変ホ長調《ライン》,他〕

ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴス指揮 スペイン国立o. ロンドンso. ナルシソ・イエペス(g)他

〈録音:1963年~1983年7月〉

[Decca(S)(D)4844628(11枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

100年前のヴァイオリニスト、カテラルの音

ヴァイオリニスト、アーサー・カテラル(1883~1943)がラッパ吹き込みした希少音源集。モーツァルト(一部にカットがある)とブラームスの原盤は、世界初の全曲盤だという。現在に至るまで、その復刻はごくまれで、彼の名前じたいほとんど知られていない。しかし当時は、英国楽壇を代表する名音楽家で、ハレ管のコンマスを務めたり、指揮を振ったりしていたらしい。トラックはいずれも100年前のアコースティック録音だから、エンジニアの手が入っているとはいえ、クラックル・ノイズだらけであらゆる音が遠く感じられる。私にとっては演奏・録音の両面から匂い立つ質感が、同時代の英国人歌手、アル・ボウリーのように幽霊的で、不気味に聴こえもした。ただしカテラルの、現代ではまず聴かれないまろみの横溢した天衣無縫を知るには充分だ。とくにブラームスのうたいかたは新鮮。複製芸術時代より前の音楽のありように関心のあるひとは、ぜひチェックしてほしい。(H.H.)

アーサー・カテラル/アコースティック録音集~モーツァルト,ブラームス,フランク

〔モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K. 219(ヨーゼフ・ヨアヒム作曲のカデンツァ),ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調,フランク:ヴァイオリン・ソナタ〕

アーサー・カテラル(vn) ハミルトン・ハーティ指揮 不明な管弦楽団 ウィリアム・マードック(p)

〈録音:1923年11月,1924年4月〉

[BIDDULPH(M)BIDD85057(海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

発掘! ボールトによるエルガーの「忘れられた録音集」

英国音楽演奏の第一人者として敬愛を集めているエイドリアン・ボールト(1889~1983)の録音は、SP時代のものからその多くがCD化されていますが、ファンなら聴いておきたい貴重な音源がSOMMレーベルのARIADNEシリーズから復刻されました。収録曲のほとんどが初CD化というから驚きです。特にスコティッシュ・ナショナル管と1963年に録音した交響曲第2番は、LP時代に一度復刻されたものの「忘れられた録音」になっていたもので、音も悪くありません。決定盤の呼び声が高い1975年ロンドン・フィル盤(ワーナー)と聴き比べる価値は充分にありそうです。併録の合唱曲集は1967年録音で、ボールトの手堅い指揮ぶりが味わえます。さらに「私が知るエドワード・エルガー」(1951年)など、ボールトの肉声や対談が40分以上収められているのもうれしい限り。愛蔵盤として手元に置きたい2枚組です。(T.O.)

ボールトのエルガー―忘れられた録音集

〔交響曲第2番(1963年録音),4つのパート・ソングOp.53,ボールトとの対話,他〕

エイドリアン・ボールト指揮BBC交響楽団,スコティッシュ・ナショナル管弦楽団,BBC合唱団

〈録音:1944年~1967年〉

[Somm Recordings(M)(S)ARIADNE5037(2枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

ワルター・ウェラーを知っていますか?

ウィーン出身の指揮者、ワルター・ウェラー(Walter Weller 1939~2015)については、日本のファンにとっては藤川真弓との「モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲全集」(偽作の2曲を含む)が記憶に残っていることでしょう。ウィーン・フィルの最年少コンサートマスターを務めていた彼は、1960年代後半に指揮者に転向して、リーダーを務めていたウェラー四重奏団も解散しました。そして1970年代からイギリスを中心に、数多くの録音を残しています。その指揮はオーケストラを知りつくしたもので、デッカの優秀録音もあって今聴いても鮮烈な印象を与えてくれます。プロコフィエフやラフマニノフの交響曲全集(第2番はプレヴィン=ロンドン響盤に遅れること4か月の完全全曲版らしい)があまり話題にならなかったのは、複数のオーケストラにまたがった録音だったためかもしれません。このボックスで、改めて彼の仕事を味わうのも一興でしょう。(T.O.)

ワルター・ウェラー~ザ・デッカ・レガシー

〔プロコフィエフ/交響曲全集,ラフマニノフ/同,バルトーク/ピアノ協奏曲全集,モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲全集 他〕

ワルター・ウェラー指揮ロンドン交響楽団,ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団,ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団,パスカル・ロジェ(p)藤川真弓(vn)他

〈録音:1970年~1982年〉

[Australian Eloquence/Decca(S)4843410(20枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

秘蔵録音がいっぱいのビゼー・エディション

今年が没後150年にあたるジョルジュ・ビゼー(1838~1875)の16枚組記念ボックスが登場しました。主要オペラや管弦楽曲など、フランスの名門レーベル・エラートが誇るアーティストたちによる音源が集められていて壮観です。注目したいのは《カルメン》の2種の録音(特別企画「カルメン祭り」の記事はこちら)で、マリア・カラスが歌ったプレートル盤(1964年)とコジュナーが歌ったラトル=ベルリン・フィルによるエーザー版全曲(2012年)の聴き比べができるのが魅力です。コレクターにとってうれしいのは、最後のディスク3枚が編曲作品や歴史的録音となっていて、往年の名歌手の歌声や名演奏家の音がまとめて聴けることでしょう。これだけでも手元に置いておく価値があるのではないでしょうか。(T.O.)

ジョルジュ・ビゼー・エディション

〔歌劇《真珠採り》全曲,歌劇《美しきパースの娘》全曲,歌劇《カルメン》全曲(2種),交響曲ハ長調,劇付随音楽《アルルの女》全曲 他〕

演奏者多数

〈録音:1906年~2023年〉

[Erato(M)(S)(D)2173242272(16枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

イタリアの巨匠にしてドイツ音楽の名匠ジュリーニの遺産

イタリアの巨匠、として紹介されるカルロ・マリア・ジュリーニ(1914~2005)はしかし、少年時代を北イタリアといいつつドイツ語圏のボルツァーノ(ジュリーニ誕生の時点ではオーストリア領、1919年よりイタリア領)で過ごし、実はドイツ語ネイティヴだった、という話を聞くにつけ、彼のレパートリーの方向性、あるいは、先達とは明らかに異なるスタイルのヴェルディやロッシーニでの演奏の意味するところが一瞬で腑に落ちる。この60枚組に収められた遺産の「核」は、ベートーヴェン、ブラームス、ブルックナーと、まさしくドイツ音楽の王道であり(今回初出となる《魔弾の射手》序曲もまさにドイツ!)、モーツァルトのオペラ全曲なども、歌手陣にイタリア人を配しつつも、それにより却ってドイツ的要素との対比が明らかになる。今回リマスターによって、オーケストラの音色の綾がより明瞭に聴き取れるようになり、ドイツ音楽の精髄が「音色」にあることを、今さらのようにこのイタリアの巨匠が教えてくれる。(Y.F.)

カルロ・マリア・ジュリーニ/ワーナークラシックス・リマスタード・スタジオ録音全集

〔ベートーヴェン,ベルリオーズ,ハイドン,ブラームス,ウェーバー,ブリテン,ブルックナー,ドビュッシー,ドヴォルザーク,ファリャ,ラヴェル,フランク,マーラー、モーツァルト,ロッシーニ,シューマン,シューベルト,シューマン,ストラヴィンスキー,ビゼー,チャイコフスキー,ムソルグスキー,ヴェルディ,ヴィヴァルディ他の作品〕

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮フィルハーモニアo,シカゴso,ロンドンso,ロンドンpo,ウィーンso,ローマ聖チェチーリア国立音楽院o,ミラノ・スカラ座o,コヴェント・ガーデン王立歌劇場o他

〈録音:1952年~1980年〉

[Warner Classics(M/S)2173244121(60枚組,海外盤)]

ご試聴・ご購入はこちら

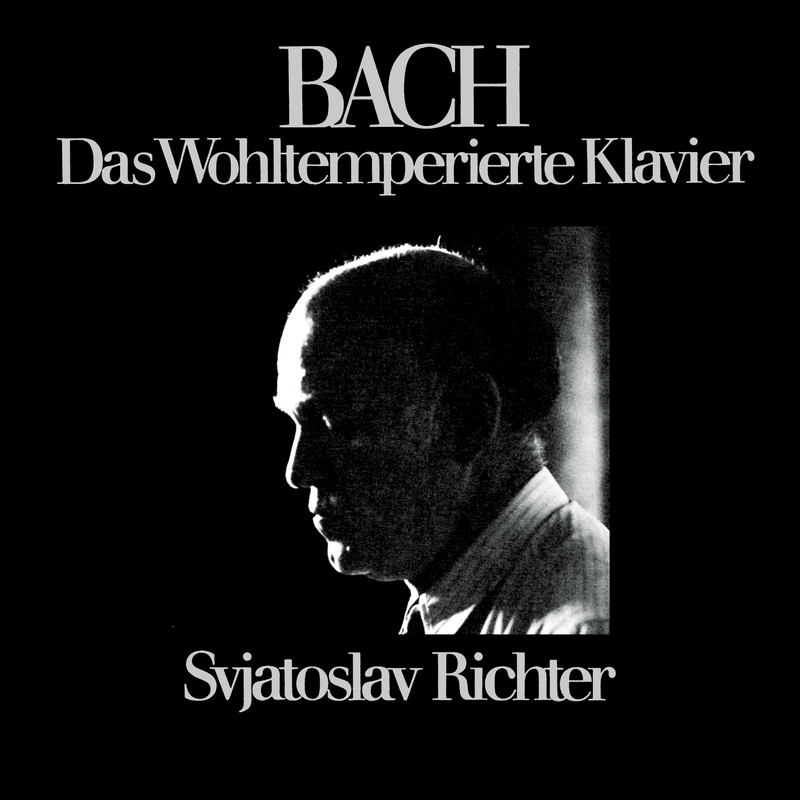

生誕110年。リヒテルの代表盤がSACDシングルレイヤー化

独特の選曲センスを持つリヒテルは、曲集の中から自由に抜粋して弾くことが多く、膨大なレパートリーを誇るわりに「全集」や「全曲」録音は少ない。そんな中にあってバッハの《平均律》は、収録場所を変えながら、多忙を極めるスケジュールの合間を縫って全曲録音を完成させたリヒテルの執念を感じさせる大作だ。

もう一つのベートーヴェンは、彼が“幻のピアニスト”と呼ばれていた時代、センセーショナルな初訪米時の録音。貴重なミュンシュとの共演も聴きものだが、《熱情》はスピード感と重量感とパッションを兼ね備えた“60年代のリヒテル”を象徴する圧倒的演奏である。

今回は2012年に発売されたSACDハイブリッド盤のリマスターを使いシングルレイヤー化、組枚数と音匠レーベル仕様も変わらないが、一聴してシングルレイヤーではS/Nの向上が感じられ、音像のフォーカスがよりくっきりと引き締まった印象を受けた。(M.K.)

J.S.バッハ/平均律クラヴィーア曲集(全曲)

スヴャトスラフ・リヒテル(p)

〈録音:1970年7月,1972年8月,9月,1973年2月,3月〉

[RCA(S)SIGC52~5]SACDシングルレイヤー

ご試聴・ご購入はこちら

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番《熱情》,同第12番《葬送》,同第22番,ピアノ協奏曲第1番

スヴャトスラフ・リヒテル(p)シャルル・ミュンシュ指揮ボストンso

〈録音:1960年11月〉

[RCA(S)SIGC56~7]SACDシングルレイヤー

ご試聴・ご購入はこちら

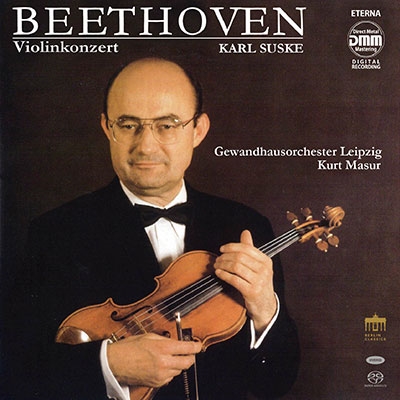

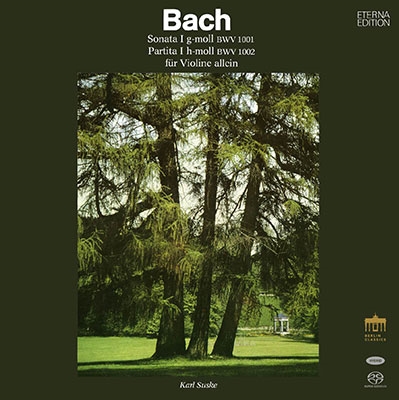

ズスケのソリストとしての実力が発揮された2枚

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管のコンサートマスター、そしてベルリンとゲヴァントハウスの2つのクヮルテットの第1ヴァイオリン奏者を務めたことで知られるカール・ズスケ(1934~)。NHK交響楽団の客演コンサートマスターに就任するなど来日も多く、日本でもお馴染みの存在だったが、特にレコード・ファンの間では、先述の2つのクヮルテットの録音が大量に廉価で発売されていたこともあり、室内楽の名手としての印象が強い。今回のエテルナ原盤をSACDハイブリッドで復刻した2点は、そんなズスケのソリストとしての優れた実力を知ることが出来る。バッハの《無伴奏》は、リヒテルの《平均律》をも上回る実に4年がかりの労作で、その間に録音はアナログからデジタルへ移行したが、オーディオ的にも優れた音質を誇っている。(M.K.)

ベートーヴェン: ヴァイオリン協奏曲,メンデルスゾーン: 弦楽八重奏曲

カール・ズスケ(vn)クルト・マズア指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウスo,ゲヴァントハウスSQ,ベルリンSQ

〈録音:1987年9月,1985年9月〉

[Berlin Classics(タワーレコード)(D)0303997BC(海外盤)]SACDハイブリッド

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ&パルティータ(全曲)

カール・ズスケ(vn)

〈1983年10月~1988年4月〉

[Berlin Classics(タワーレコード)(S,D)0303998BC(2枚組,海外盤)]SACDハイブリッド

Text:編集部