柴田南雄の名連載『新・レコードつれづれぐさ』第7回の話題は、ベートーヴェンの室内楽曲から、初期そして後期の作品群。1984年年初の連載ということで、まずは1983年のふりかえりからスタート、やがて「日本人がクラシック音楽を演奏すること」をめぐる熱い論へと進んでいきます

※文中レコード番号・表記・事実関係などは連載当時のまま再録しています。

万のこと、始め終りこそをかしけれ

1983年を振り返って見て、さて何があったろう、と考える時、もっと若い頃ならいろいろな音楽界の事象が真先に思い浮かんだろうし、少なくとも、一年間の音楽上の目立った出来事をここに記録して置こう、という考えが先に立ったと思うが、もはや、そういう気は起こらぬ。多分に主観的、自己中心的にしか頭が回転しない。だから、わたくしは1983年を、何よりも、自分が旧制高校一年生になった1933年(昭和8年)からまさに50年が経過した年、というふうに、自分史の里程標として思い浮かべる。ちょうどその年から、わたくしは新交響楽団(今のN響)の定期公演に通いはじめるなど、音楽に自主的にのめり込みはじめたのだった。

ところで、現在のわたくしは、半世紀もコンサート通いやレコード鑑賞を続けているにしては、音楽のきき方が未だに固定的で一面的で、表層的なものにとどまっているような気がしているので、今後は音楽をもっと自由に、気儘に選択して聴いた上であれこれ考えて見たい、と思っている。1983年に入ると早々、10年あまり続けて来た日刊紙の音楽時評のメンバーを辞退し、関係していたコンクールなどの審査員も、この年限りで引受けないことにしたが、多分その頃から、意識下で今のようなことを感じていたからだろう。また、わたくしにとって1983年は、図らずも大阪21世紀計画に関連のある作品の仕事で、大阪府下のお祭を足繁く取材して歩いた年でもあった。さらにこの年は、親しいお付き合いのあった多くの方々を失った年でもあった。初夏には大木正興さん、盛夏の頃に諸井誠さんの御母堂、夏の終わりには小泉文夫さん、秋になって井口基成さん。

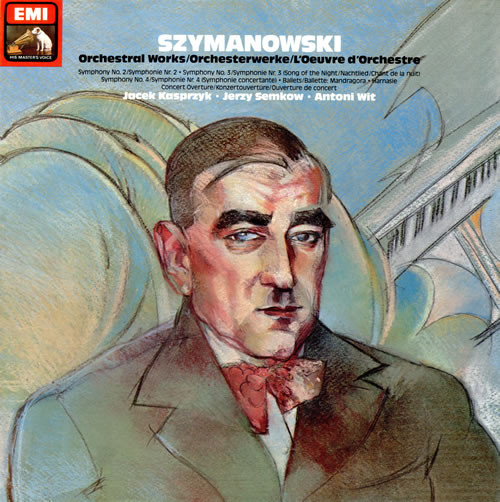

ところで、今月の新譜の『シマノフスキ管弦楽曲集』(エンジェルEAC87098~100)の中の《協奏交響曲(交響曲第4番)》は、じつはわたくしにとっては井口さんの面影と固く結び付いている曲なのだ。井口さんがその曲を、1939年5月の新交響楽団定期で、ローゼンシュトックの指揮下でいかに感銘深く弾いたかについては、以前に拙著『レコードつれづれぐさ』の中の「シマノフスキのヴァイオリン協奏曲第2番」の項でそのシェリング盤を賞讃したついでに、その姉妹曲とも言うべき《協奏交響曲》と井口さんの名演に触れたことがあった(同書129ページ以下)。井口さんの演奏によるブラームスのピアノ協奏曲第1番、第2番、そして「エンペラー」にはそれぞれ何回か接し、その英雄的な堂々たるソリスト振りは今も目に焼きついているが、わたくしには、1938年4月定期のラヴェルのト長調と、おそらくそれが好演だったために選ばれたに違いないシマノフスキの《協奏交響曲》、そして戦後の東京交響楽団とのバルトークの第3番が忘れられない。1930年代にフランスで学ばれた井口さんは、時代感覚を肌で知っていただけに、これらの音楽の完全な理解者だった。

しかし、シマノフスキの《協奏交響曲》は精巧に出来上がったすぐれた曲である。1932年の作で、30年代に生まれた他の多くの協奏曲とスタイルを共有している。かつて、ヤン・エキエルのソロ、ロヴィツキ指揮による演奏をポーランドのムザ盤できいたことがあったが、それは録音状態が悪く、良い演奏でもなかった。今度のピアニスト、パレチュニはそのエキエルの弟子らしいが、最初の出だしがセンチメンタルに過ぎる以外は、全般的には悪くない。技巧的には、この難曲を爽快に弾き切っている。しかし、井口さんが第1楽章のカデンツァの終わりに近い個所の特異な楽句で、体全体でガガッとピアノに噛み付くようにして出したあのリズム感とダイナミズムは非常に印象的で、今も目に残っているが、パレチュニの演奏にはそうした個性の強さは見られない。

シマノフスキ/管弦楽曲集

〔演奏会用序曲ホ長調Op.12,交響曲第2番変ロ長調Op.19,同第3番Op.27《夜の歌》,協奏交響曲(交響曲第4番)Op.60,バレエ《マンドラゴーラ》Op.43,同《ハルナシェ》Op.55〕

イェジー・セムコフ指揮ポーランド放送so. ピオトル・パレチュニ(p) 他

〈録音:1979年10月,1981年3月〉

[エンジェル(S)EAC87098~100(3枚組)]LP

一方、指揮者のセムコフは、以前にロンドン・フィルを振って、スクリャービンの第2交響曲(CBS・ソニー SONC10151、廃盤)の素晴らしい演妻を聴かせた指種者で、ほかにボロディンの歌劇《イーゴリ公》の全曲盤(エンジェル A9347〜49、廃盤)も録音している、ムラヴィンスキー門下の個性的なヴェテランだ。このレコードでも、ポーランドの国立放送交響楽団のオーケストラからシマノフスキ特有の官能的で繊細な響きや、突発的な感情の爆発をよく抽き出している。余談だが、1969年にロンドン・フィルがハイティンクの指揮で初来日した時、控えの指揮者にプリッチャードとセムコフが同行して来て、岡山と札幌の公演では、セムコフが振っている。しかし、シマノフスキを聴き直してつくづく思うことは、井口さんの才能は確かに時代を遙かに抜いていた、ということだ。たんに、何でもねじ伏せるように弾きこなしただけでなく、井口さんのテンポや解釈は常にまったく適切で、音楽が「さま」になって、しかも生き生きしていた。

井口さんの最盛期と今日とでは、ピアノ界の全体の水準は比較にならない。しかし、今はどう考えても質より量の時代という感じが強い。『音楽芸術』の1983年6月号の表紙エッセイに「コンクール考」と題して園田高弘さんが寄稿しておられる文章は興味深いし、有益である。それは同氏がルビンシュタイン・ピアノ・コンクールの審査員の体験から、日本人出場者を痛烈に叱った内容で、その終わり近くに次のような一節がある。すなわち「日本人達が指の錬達については抜群の能力を保持していることは今回も確言することができたが、反中面、何故あれ程バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルトでは音楽が幼稚で貧弱で空虚で、凡そ無知無関心の演奏をするのか、それは審査員の噴激を買ったほどである。この傾向は明らかに日本の音楽教育即先生の責任でもある。(下略)」と。さらに雑誌『音楽現代』の1983年12月号の横溝亮一さんとの対談でも、園田さんは同じ問題に言及して次のように述べている。すなわち「日本人はアクロバットのような技術を要求する曲は、まことに物の見事に弾きのけてしまう。(中略)それで課題曲にくると(中略)、物マネでもいいからシューベルトらしさ、モーツァルトらしさを出してみたらどうか、という焦燥感にかられるほど無味乾燥なのですね。(中略)あれだけの技術があるのならば、物マネでもやったらどうなんだ、とさえいいたいくらいでしたね」と、手厳しい。

たんなる記号に過ぎない楽譜から、旋律や和声構造や諸記号の真の意味をどう読みとるか、また、それが時代や個人でどう異なるか、そういう面での教育上の体系が日本にはたしかに欠けている。だが、それは西欧でも欠けているが、彼らにとっては祖先伝来の音楽語なのだから、成人するにつれて自然に会得できるにきまっているので、不要なのだ。われわれはそうはいかない。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。