このコーナーでは編集部が、資料室に眠る旧『レコード芸術』の複数の記事を、あるテーマをもとに集めて、ご紹介していきます。

テーマは「レコード芸術が旅をした」。東京をねじろとする『レコード芸術』ですが、誌面で展開されたまなざしは、東京近辺に完結するものでは決してありませんでした。

1967年に、4回にわたって掲載された、若林駿介さんの『欧米の音と生活』の第2弾「ウィーン ヨーロッパの音楽工房」(1967年10月号)をお届けします。本邦を代表する録音エンジニアとして活躍し、オーディオ評論家の顔も持っていた若林さんは、海外通でもあり、欧米諸国を繰り返し訪れ、そのレポートを『レコード芸術』に寄せることもありました。

タイトル通り、生活面にも着目した若林さんの文章・写真からは、その土地に生きる人々の「音・音楽」観が浮かび上がります。

※記事中の写真は、若林駿介氏の撮影によるものです。

「オペラやバレエは、一国の文化の高さを象徴する」とさえいわれているが、

“音楽の都「ウィーン」”

まず、ここで第一に目につくのは国立歌劇場 (Staatsoper)である。

1870年頃に建てられた長い歴史をもつ伝統的なオペラ・ハウスである。第二次大戦で一部を破損したが、戦後10年にわたって改装、1955年に再開されたというが、この費用が全部国費でまかなわれたというから、全くうらやましい話である。

①ウィーン国立歌劇場の雄姿

オーストリアでは、ウィーンの音楽は国家産業にさえなっているという。その中心は、なんといってもこのオペラ・ハウスである。

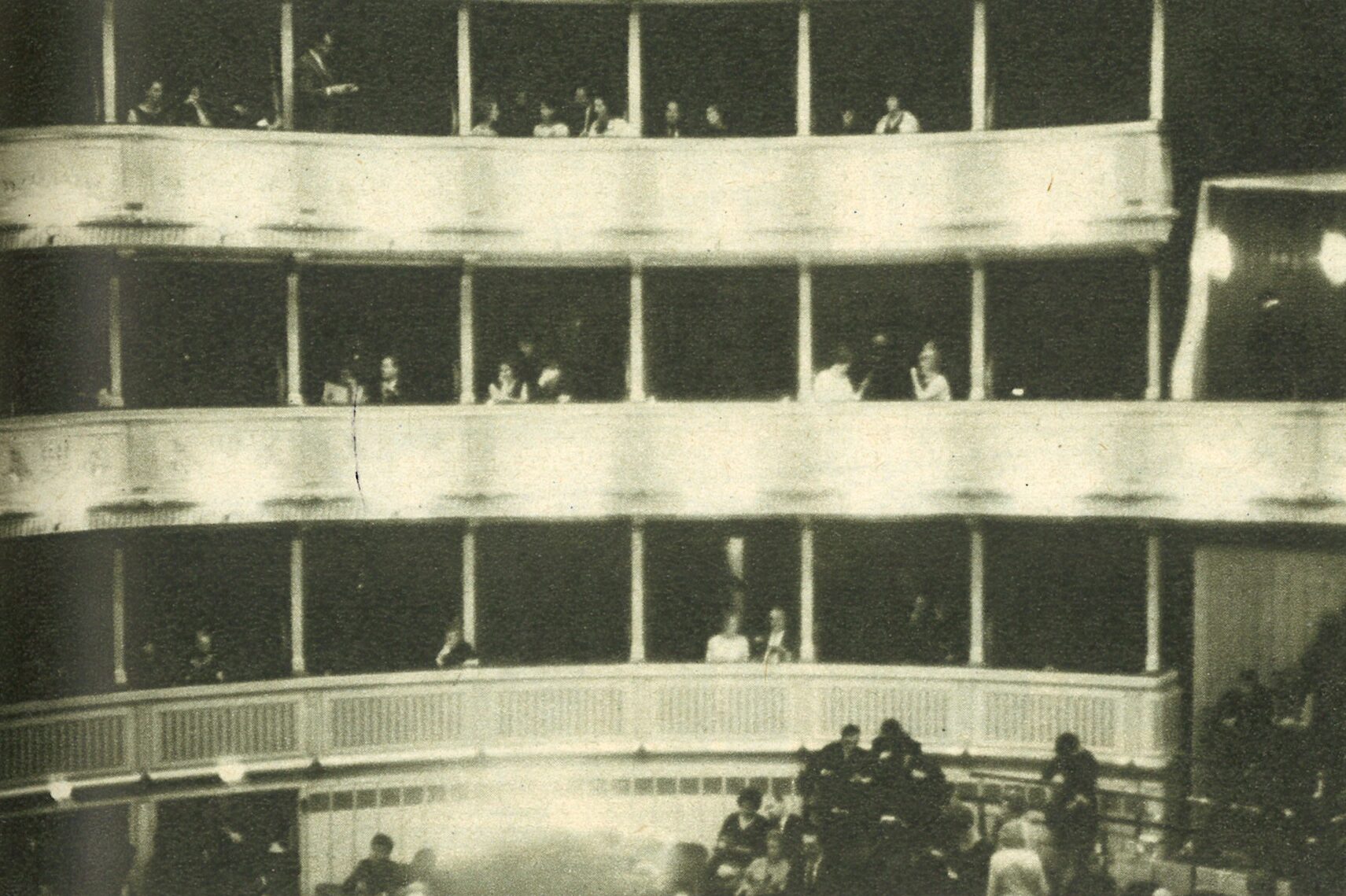

②舞台側よりみたウィーン国立歌劇場

この巨大なトレイラーが常時部隊側に横づけされているが、装置でも大道具、小道具までひとのみであるとか。

③ウィーン国立歌劇場の内部

1階席から6階席まで、椅子の数が約1500、立席を入れると約2000人が収容できるという本格的オペラ・ハウスである。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。