《ダフニスとクロエ》、《ラ・ヴァルス》、《ボレロ》……ラヴェルのオーケストラ曲で、スタンダードなものを聴いてみようと思ったとき、人にすすめるとき、あなたは何を選びますか?

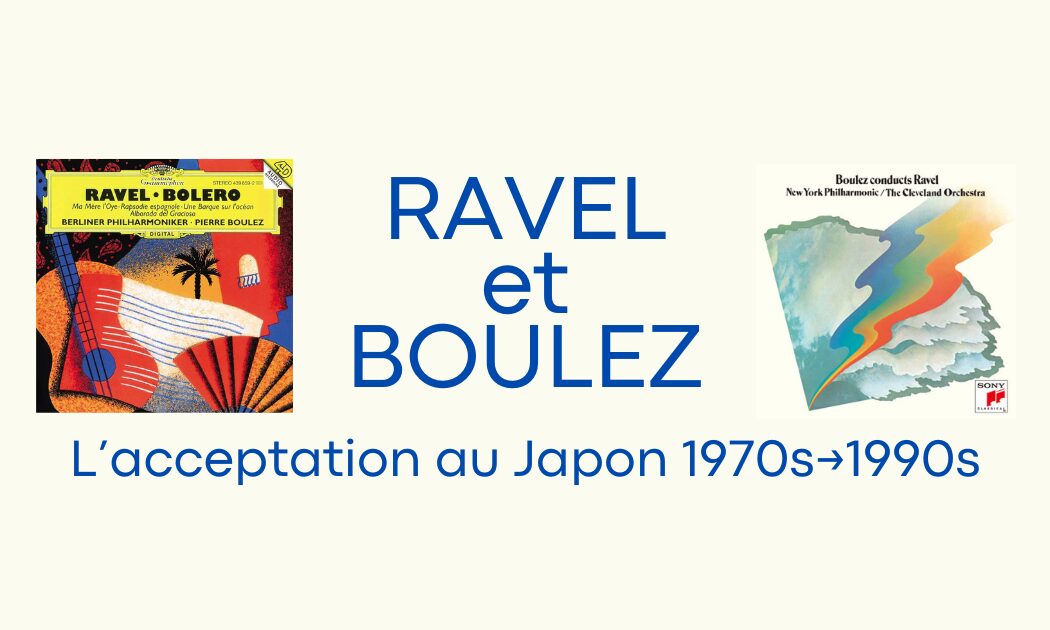

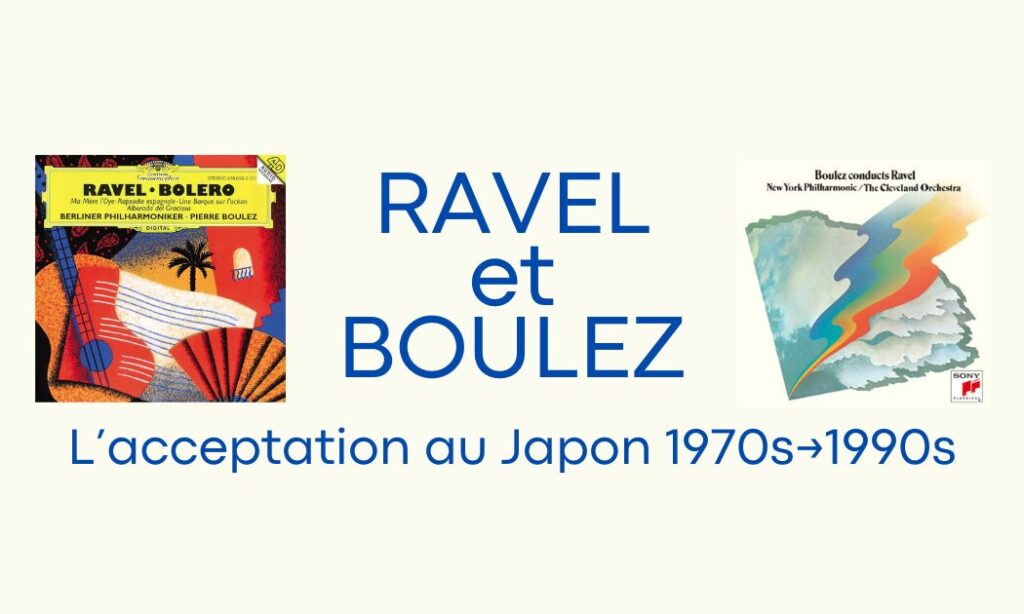

日本では、ラヴェルといえばクリュイタンス&パリ音楽院管盤、という時代が長く続きました。しかし20世紀末に一変、ブーレーズ&ベルリン・フィル盤が「定盤」として躍り出ます。

今回の記事では、相場ひろさんのガイドで、日本でのブーレーズ゠ラヴェル受容をふりかえります。大まかに1970年代、90年代の2度に分けてラヴェル作品を録音したブーレーズ。本邦のクラシック音楽リスナーは彼の「ラヴェル」を、いかに聴いてきたのでしょうか。

文=相場ひろ(フランス文学)

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。