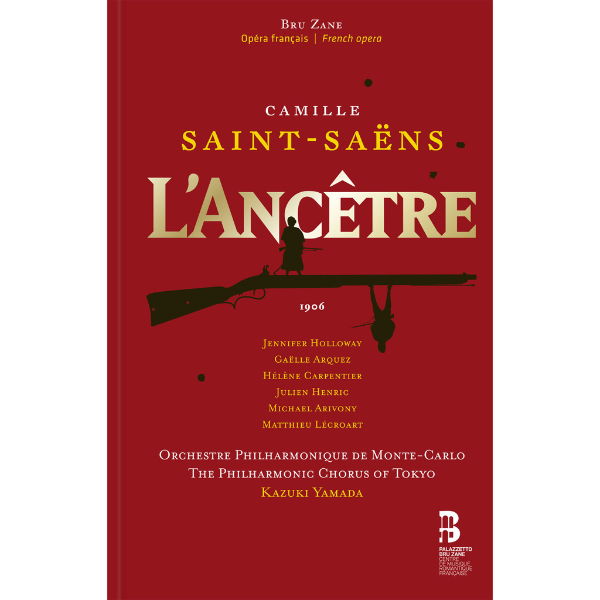

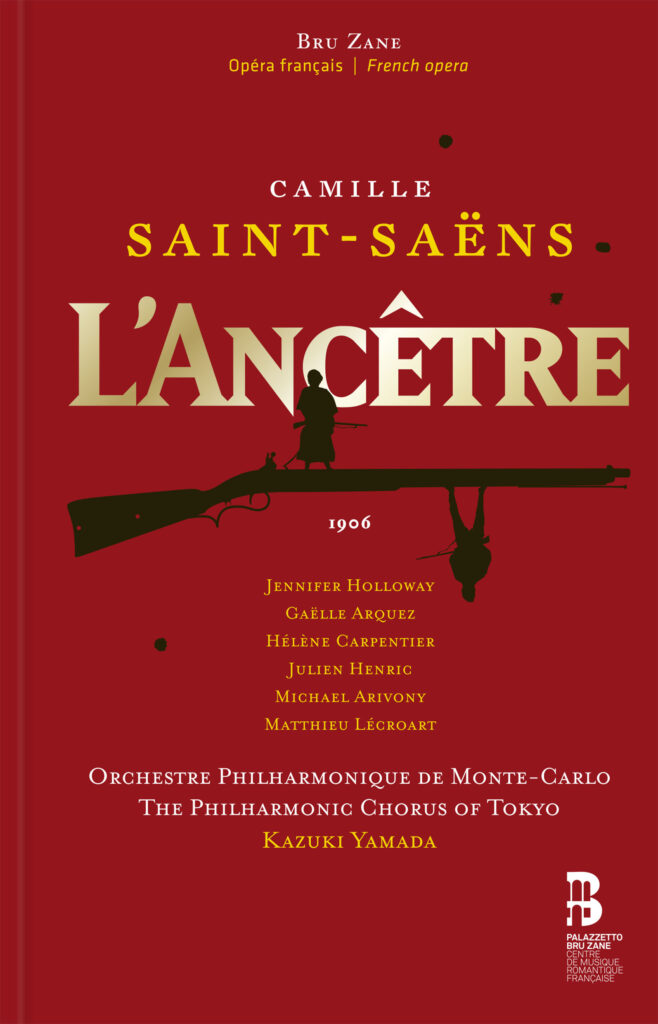

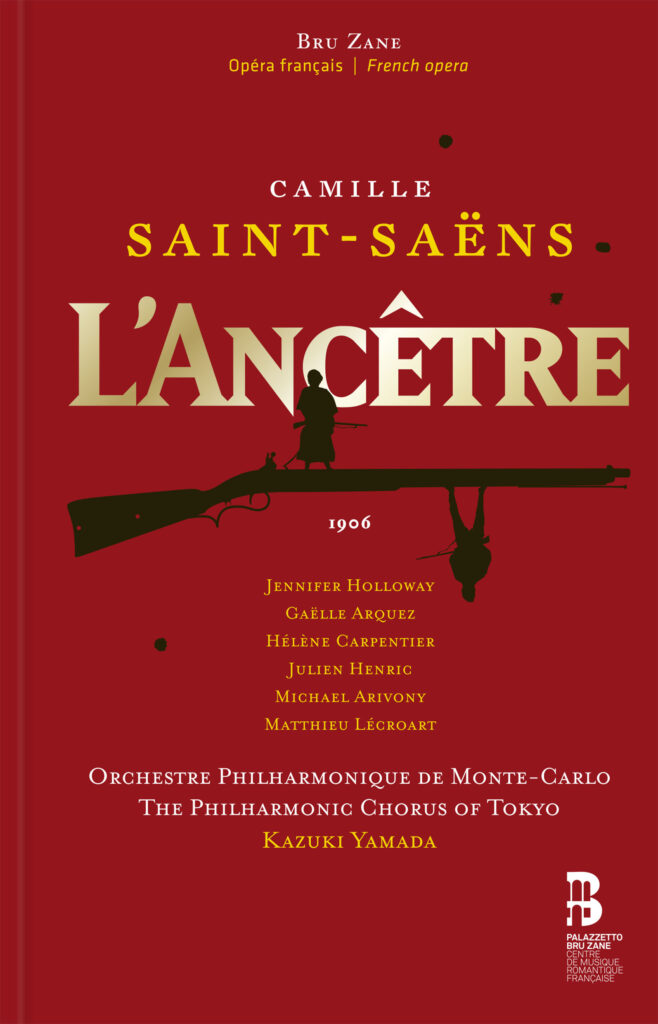

⦅デジャニール⦆に続く快挙、山田和樹がサン=サーンスの歌劇⦅祖先⦆を初演の地で世界初録音。東京混声合唱団が日本から参加!

サン=サーンス:歌劇⦅祖先⦆

山田和樹(指揮)、モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団、東京混声合唱団、ジェニファー・ホロウェイ、ガエル・アルケス 他

〈録音:2024年10月1~6日 モナコ、オーディトリアム・レーニエ3世〉

[ナクソス(D)NYCX10549(2枚組]※日本語解説・訳詞付)

[Bru Zane(D)BZ1061(海外盤)]

※2025年9月26日発売

【試聴・購入はこちら】

Text=安藤博(東京混声合唱団マネージャー)

東京混声合唱団は2024年10月に3週間にわたるモナコ、フランス、ルクセンブルクを歴訪するヨーロッパ・ツアーを行いました。各都市でオーケストラ・コンサート5回(指揮は全て山田和樹)、教会(カペラ)コンサート3回(指揮:水戸博之)の計8回のコンサートを行いましたが、このツアーは、下記のようないくつかの「付加価値」が得られたこともあり、東混70年の歴史の中でも、画期的で重要な意味をもつツアーになったと言ってよいと思います。

まず、モナコにおいてサン=サーンスの歌劇《祖先》の上演(コンサート形式)と同時に世界初録音に参加したこと。次にトゥールーズとルクセンブルクにおいて「フォーレ没後100年」を記念するコンサートに招かれ、レクイエムを演奏したこと。また、トゥールーズのコンサートでは、フォーレに加えて、フランスの作曲家T. エスケシュの新作《Towards the Light》の世界初演に参加したこと。さらに同コンサートはフランスのTV局によってコンサート全編が収録され、フランス国内や日本だけでなく、世界中での放映も行われる可能性があること。そして、何よりも、3回の教会コンサートも含めて全8回のコンサート全ておいて聴衆からスタンディング・オベーションを受けたこと等……。

⦅祖先⦆演奏会形式上演で喝采を浴びる出演者たち ©Alice Blangero

しかし、ツアーに出発するまでには、いくつか大きな不安があったことも事実です。

第一に5回のオーケストラ・コンサートは全てフランス作品(モナコ:サン=サーンス、トゥールーズ:エスケシュとフォーレ(同プログラムによる3回公演)、ルクセンブルク:フォーレとラヴェル(ダフニスとクロエ全曲))でありフランス語圏のルクセンブルクも含めて、日本の合唱団の演奏が当地の聴衆にどのように受入れられるのだろうか?とりわけサン=サーンスの《祖先》は、誰も観たことも聴いたこともないフランス語のオペラであり、宗教曲などと異なり、場面場面に応じた劇的で多彩な表現が求められます。しかも世界初録音ともなれば、歴史的にも今後のスタンダードとなる演奏が求められていることは言うまでもありません。

こうしたことから、事前練習を始める前に、まずはフランス音楽に造詣の深いメゾ・ソプラノ歌手の小阪亜矢子氏にヴォーカル・スコアをお渡しして台本の翻訳をお願いすることから始めました。

出発前の事前練習は、教会コンサートも含めてツアー全プログラムを5日間で行いました。当初、短いのではと多少の不安もありましたが、合唱指揮の水戸博之氏(東混常任指揮者)によって入念に組まれた練習スケジュールをもとにきわめて効率的に練習が行われました。また小阪氏には発音指導もお願いして練習に参加いただきました。

⦅祖先⦆録音セッションでの東京混声合唱団 ©Alice Blangero

10月2日の午前に総勢41名(合唱団38名、水戸氏と随行2名)がモナコに到着、早速午後にはコンサート会場のオーディトリウム・レーニエIIIに向かい、山田マエストロによる合唱稽古が行われました。翌3日から5日の3日間にオーケストラ合わせを兼ねて、ソリストも参加して録音セッションも行われました。セッションは山田マエストロと録音ディレクターとの共同作業として進められていましたが、このディレクターとマエストロは、2022年に別のオペラ作品の世界初録音(サン=サーンス《デジャニール》)でもタッグを組んで作品を世に送り出しており、彼の判断にはマエストロも全幅の信頼を置いている様子でした。

合唱部分は発音などのNGもほぼなく進められ、何よりも、それまで合唱部分だけを練習してきたところにオケとソリストが加わり、セッションが進むにつれて、作品の全体像が見えてくることにより、部分部分の音楽的な意味がさらに深く理解されてくるように思えました。ところで第3幕2場の美しい女声合唱の中でソプラノがソロを歌う場面があります。このパートを練習時から団員の大沢結衣が受け持ち、本番では大沢がそのまま受け持つか、あるいは他のソリストが受け持つことになるかどうか、オケ合わせを聴いてマエストロと録音ディレクターが決めることになっていたのですが、最初の合わせから即座にOKが出て、本番も大沢が歌うことになりました。合唱団としてもとても嬉しいことでした。

⦅祖先⦆本番で歌う東京混声合唱団 © Frederic Nebinger

このオペラは、ナポレオン時代のコルシカ島を舞台に二つの家族間の対立を描いたもので、サン=サーンスの音楽は美しく牧歌的で抒情的な部分から、暗い怨念の嵐が吹きすさぶ激しくドラマティックな部分まで実に幅広い表現に満ち溢れていて、聴く者をまったく飽きさせることがありません。

実は東京混声合唱団は6日の《祖先》本番に先立って5日の夜、モンテカルロ大聖堂において、ツアー最初のコンサートとなるア・カペラ・コンサートを行い、スタンディング・オベーションを伴う大きな拍手をいただいていました。このコンサートの成功により団員全員が大きな自信を得たことも、翌日の《祖先》演奏に繋がったと思います。

CD録音の総仕上げともなったコンサート形式による6日の本番は、モンテカルロ・フィルと東混双方の音楽監督を務める山田和樹氏の指揮の下、寸分の隙もないソリストたちの熱演も相俟って、稀にみる素晴らしいコンサートとなりました。

⦅祖先⦆コンサートの模様 ©Alice Blangero

⦅祖先⦆のコンサートは現地のインターネット・ニュースMONACO INFOでも紹介されました。ショート動画で熱演の一端を是非ご覧ください。

同じくMONACO INFOでは⦅祖先⦆前日の教会コンサートも紹介されました。

東京混声合唱団のYouTubeチャンネルでは「東混日記 モナコ編」も公開しています。

サン=サーンスの歌劇《祖先》は1906年にモンテカルロ歌劇場で初演されて以来、ほとんど上演記録がなく、今回の上演(コンサート形式)は、初演の地での上演として特別なものがありました。もちろん世界初録音です。ちなみに、山田和樹とモンテカルロ・フィルは、1911年に同じくモンテカルロで初演されたサン=サーンス最後のオペラ《デジャニール》も2022年に世界初録音を完成させています。実はサン=サーンスには、もう一作《エレーヌ》というオペラがモンテカルロで初演(1904年)されています。今回の《祖先》と併せて、同じコンビで《エレーヌ》も「モンテカルロ初演三部作」として是非とも録音して欲しいものです。

カーテンコールに応える水戸博之氏(合唱指揮 左)とソリストたち

最後に余談になりますが、サン=サーンスは有名な《サムソンとデリラ》をはじめとするオペラを14曲残しています。その三作目にあたる1872年にパリのオペラ・コミック座で初演された一幕物のオペラ《黄色い王女》は、ある少女が、芸術家の恋人が自分の部屋に掲げている浮世絵の姫に心奪われていることに嫉妬するという物語ですが、何と歌詞の一部に日本語が使われています。当時フランスの美術界を中心に起こっていたジャポニスムの影響が、サン=サーンスにも及ぼしていた事実を示す例としてとても興味深いですね。サン=サーンスのオペラ……「知られざる分野」の一つとして、他の作品も是非とも聴いてみたいものです。

サン=サーンス:歌劇⦅祖先⦆

山田和樹(指揮)、モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団、東京混声合唱団、ジェニファー・ホロウェイ、ガエル・アルケス 他

〈録音:2024年10月1-6日 モナコ、オーディトリアム・レーニエ3世〉

[ナクソス(D)NYCX10549(2枚組]※日本語解説・訳詞付)

[Bru Zane(D)BZ1061(海外盤)]

※2025年9月26日発売

【試聴・購入はこちら】