生誕150年、モーリス・ラヴェル(1875~1937)! このことを祝して、レコード芸術ONLINEでは特別企画シリーズ「ラヴェルと○○」お送りしています。

今回の記事は「ラヴェルと編曲」の後篇です。音楽ライターの小室敬幸さんが選ぶ、ラヴェルの名編曲(《マ・メール・ロワ》《道化師の朝の歌》《展覧会の絵》)や名曲(《ラ・ヴァルス》《ボレロ》)などから印象的な管弦楽法をピックアップして、おすすめディスクとともに紹介します。

「ラヴェルと編曲」前篇はこちらから。

文・小室敬幸(音楽ライター)

新古典主義への分水嶺――《マ・メール・ロワ》

《スペイン狂詩曲》(1907〜08)――特に第3曲〈ハバネラ〉――で一旦極まったラヴェルの管弦楽法は、同時期に作曲されていたオペラ《スペインの時》(1907〜09)でも存分に活かされている。どちらも3管編成を基調にしているのに対し、この直後には縮小と拡大の路線が続いていく。まずは前者の縮小例からみていこう。

基調は3管編成といいながらも部分的に4管編成に近づいていた《スペイン狂詩曲》が印象主義的だったのに対し、続く《亡き王女のためのパヴァーヌ》(原曲1899/管弦楽版1910)、マザー・グースをテーマにした《マ・メール・ロワ》(1908〜10/11)、シューベルトへのオマージュである《高雅で感傷的なワルツ》(1911/12)は2管編成になっており、新古典主義に接近している。なかでも分水嶺として重要なのが、もともとはピアノ連弾のための作品だった《マ・メール・ロワ》だ。

各曲のタイトルもしくはテンポの指示から第1曲はパヴァーヌ、第3曲はマーチ、第4曲はワルツが意識されており、第5曲はサラバンド風のリズムと捉えることも出来る。つまり《マ・メール・ロワ》は第2曲を除いて舞曲的(行進曲も広義の舞曲だ!)な音楽が並んだ組曲なのだ。バロック時代の舞曲を集めたいわゆる「古典組曲」を意識した《クープランの墓》(1914〜17/19)の前身に位置づけられるのである。しかしながら管弦楽版になると、題材となっているおとぎ話の幻想性が強調される。例として第5曲〈妖精の園〉の最後をみていこう。

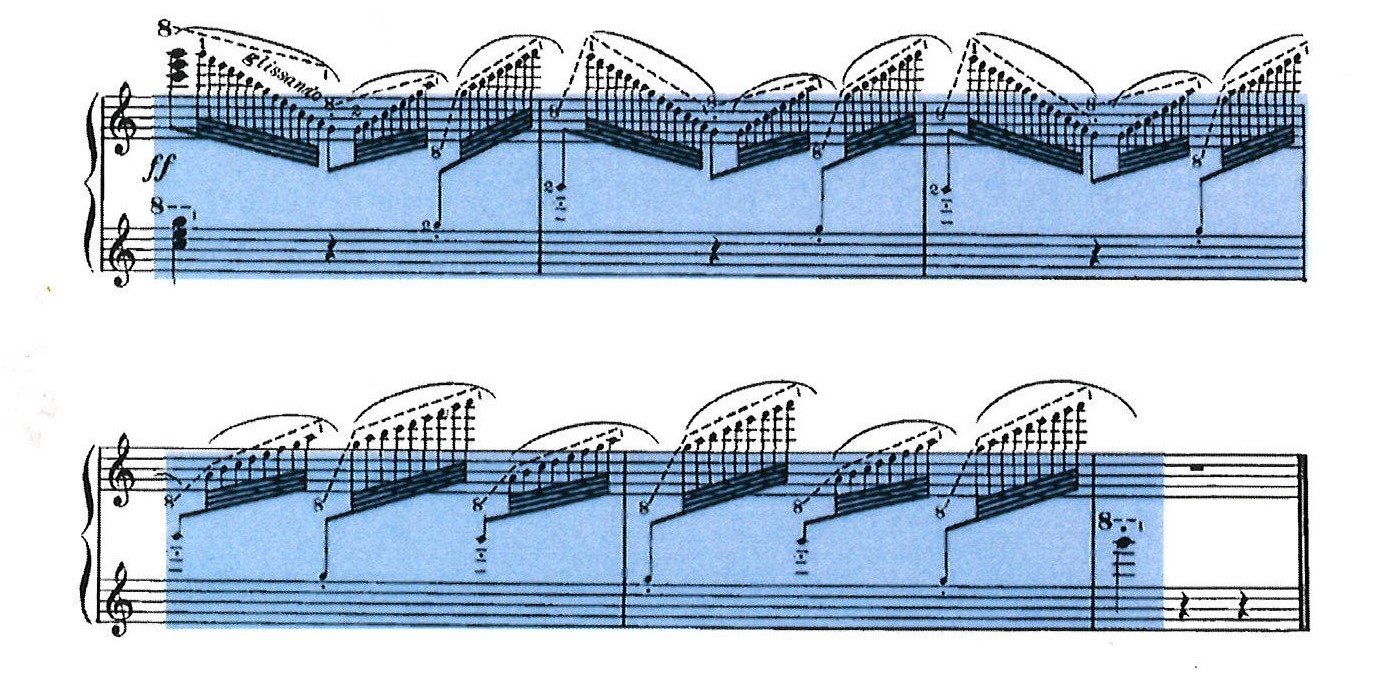

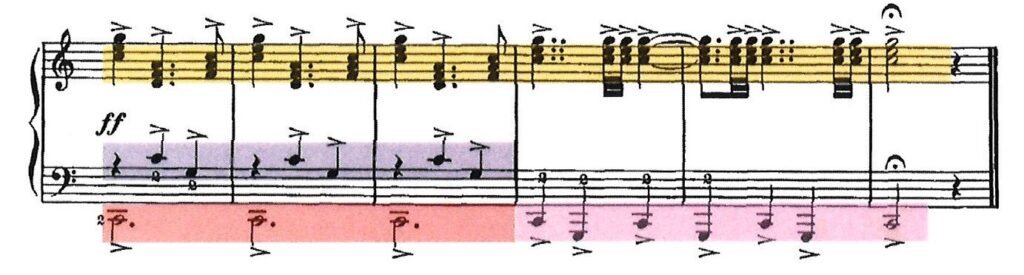

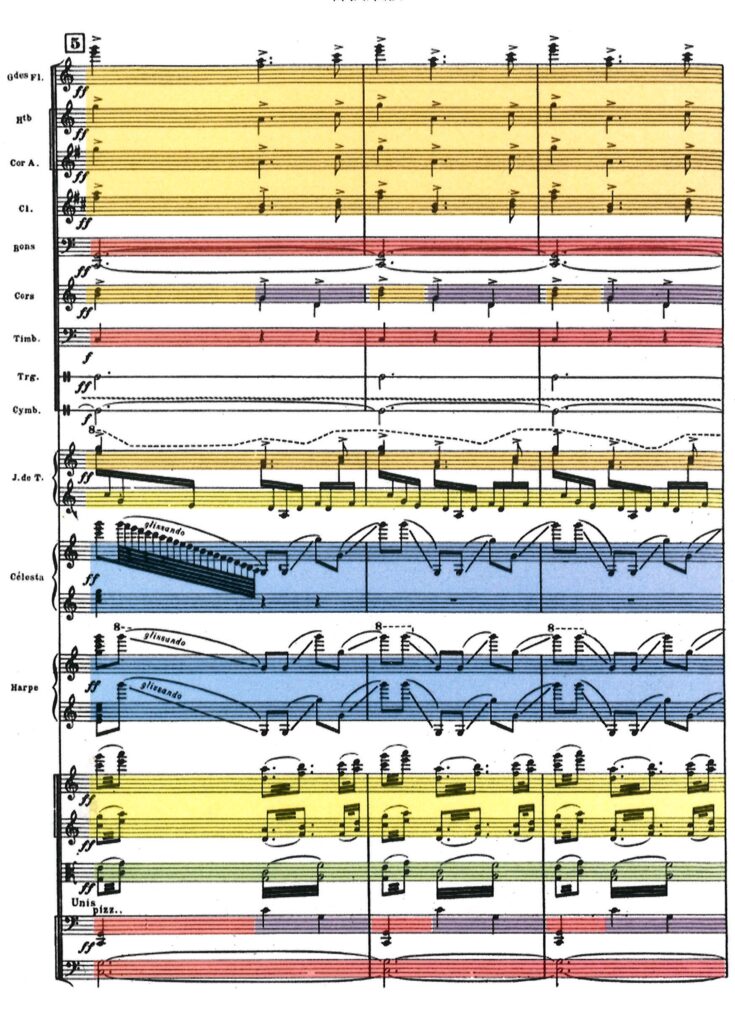

原曲の要素がどのようにオーケストラに割り振られているかを色分けで示した。特に注目していただきたいのが原曲にはない黄色と黄緑色の部分で、黄色に塗られた部分は主旋律にあたるオレンジ色の部分を装飾している。大譜表で書かれたグロッケンシュピール(※ラヴェルは鍵盤付きグロッケンシュピールを指定)は下段が黄色で、分散和音できらびやかに飾り立てている。より重要なのは第1〜2ヴァイオリンで、管楽器の主旋律を弦楽器が装飾しているという関係になっている(黄緑色のヴィオラはその延長線上として中音域を補強しているのだろう)。

こうした“分割した弦楽器による2音のトレモロを重ねた和音”は、第3曲〈パゴダの女王レドロネット〉だとダンパーペダルの残響を模したり(前編で取り上げた〈海原の小舟〉でも同様の用例がある)、第4曲〈美女と野獣の対話〉では野獣の妖しげな雰囲気を表現したりする(《スペイン狂詩曲》の〈ハバネラ〉における「鈍い音で」の応用といえる)。ラヴェルのオーケストレーションに頻出する書法なのだが、実は《マ・メール・ロワ》以降の新古典主義に接近していくラヴェル作品では使われなくなっていく。

特に分かりやすいのは《クープランの墓》(1914〜17/19)と《古風なメヌエット》(1895/1929)であろう。この2作品の管弦楽版がもつ明晰な響きは、ピアノでいえばダンパーペダルを踏んだ響きに近づいたり、幻想的な雰囲気を生じさせたりする“分割した弦楽器による2音のトレモロを重ねた和音”のような書法を排することによって生み出され、新古典主義の印象を強めているのである。新古典主義と幻想性という相反した性格をあわせもつ《マ・メール・ロワ》は、そういう意味で分水嶺に位置づけられるのだ(なお、新古典主義的な性格をもつラヴェル作品は2管編成であるケースが多いのだが、2管編成でありながらも部分的に幻想的な性格をもっているのが《ツィガーヌ》(1924)である)。

ラヴェル:歌劇《こどもと魔法》,バレエ音楽《マ・メール・ロワ》

アンドレ・プレヴィン指揮ロンドン交響楽団,他

〈録音:1997年〉

[ユニバーサル(D)UCCG53086]

筆者がこれまで実演で聴いた《マ・メール・ロワ》のなかで最も忘れ難いのがアンドレ・プレヴィン指揮 N響(2007年9月)だ。ボリュームという意味での音量は決して大きくないのだが、NHKホールの3階席からでも不満がないほどの音圧が感じられたのには心底驚いた。プレヴィンはピッツバーグ響ともこの曲を録音しているが、筆者としてはロンドン響を推したい。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。