世界が瞬間、瞬間に開花してゆく

――とりわけ私のように、自己と密着した形で音楽を書いている作曲家の場合、体力の衰えがそのまま作品自体の衰えに繋がってしまう可能性が高い。だからこれからは、本当にやりたいもののためにどれだけ集中して時間を割くことができるか、が勝負になるでしょう。

(西村朗インタビュー 「音楽の友」2002年5月号 聞き手:沼野雄司)

親しい人を亡くしたという経験があまりない。さすがに祖父・祖母はこの世を去っているが、幸いにして両親は健在だし、友人たちも元気。

もちろん、新聞やネットでは毎日のようにさまざまな訃報に接する。いちいち名前はあげないが、この一、二年のあいだにずいぶんと多くの音楽人がこの世を去ってしまった。このなかには生前、いろいろとお世話になったり、時に酒杯を交わしたりした人も含まれているのだが、個人的にとても親しい間柄とまでは言えなかったから、悲しみも幾分「公的」なものだったように思う(そういえば訃報が出ると、まるで先を急ぐかのようにしてSNSなどでお悔やみを述べる人がいて驚いてしまう。悼む気持ちがあるのならば、少しは「喪に服す」べきではないかと思うのだが)。

そうした中にあって、いまだに思いだすたびに一種の喪失感のようなものを覚える人物もいる。「個人的な」悲しみを感じるといってもいい。2023年の9月に亡くなった西村朗はその筆頭だ。これはもちろん、彼が69歳という若さで世を去ったせいでもあるのだが、一緒に本を作る中で、音楽についてさんざん議論を交わした経験ゆえだろう。

あれは本当に楽しくも刺激的な経験だった。

■

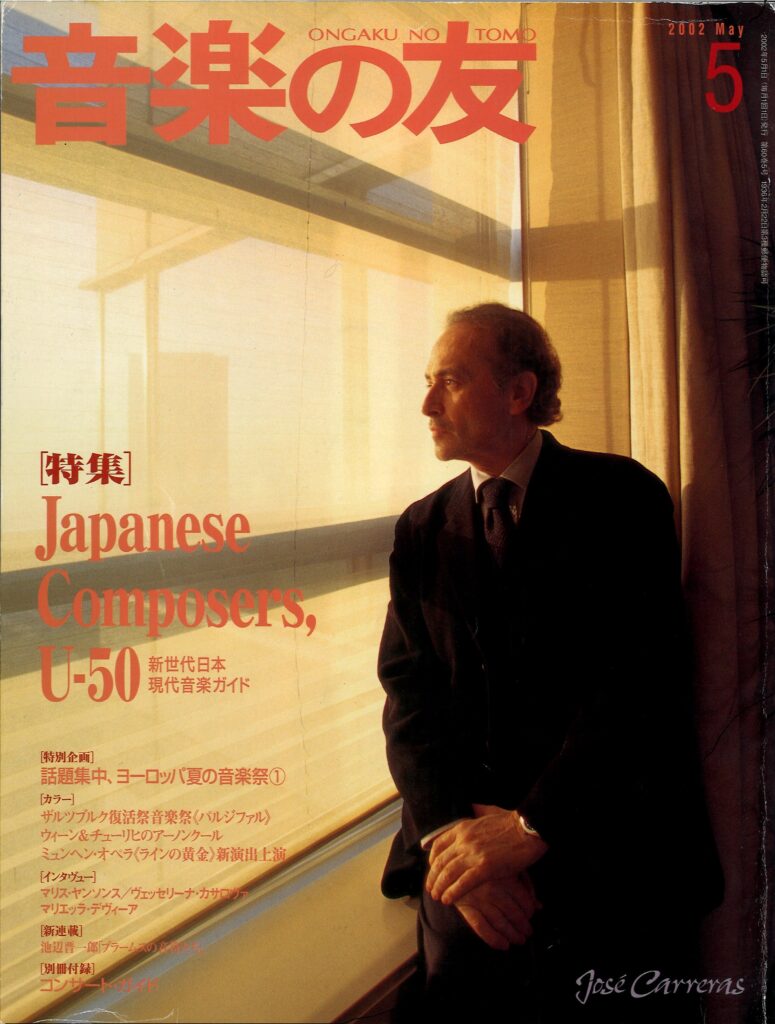

きっかけになったのは、『音楽の友』2002年5月号に掲載されたインタビューだった。

「U50」すなわち50歳以下の日本の作曲家の特集を組んだこの回で、わたしは彼のインタビューを担当した(彼は当時48歳)。たしか『音楽の友』に原稿を書くのはその時が初めてだったはずだ。わずか1頁という短いスペースの対談ではあったが、西村作品をできる限り聴いて、さらにはスコアもいくつか参照して臨んだ。ぬるく礼賛するだけではつまらないから、率直な質問もいくつかした。たとえば自分のパソコンのなかに残っている原稿には次のようなやりとりがある。

沼野:西村さんにとって、クラシック音楽の故郷であるヨーロッパ、あるいはキリスト教社会とはどういう存在でしょうか。

西村:そもそも「作曲」という概念自体、きわめてヨーロッパ的なものだから、もうこれは影響云々ではなくて、いわば自分の父のようなものです。(中略)

沼野:しかし、ご自身の創作においては敢えて非ヨーロッパ的な世界を追求されている。

尋問のようでもあるが、しかしこのインタビューを西村朗は大変に気に入ってくれた。彼は、旧知の編集者であった高梨公明さん(春秋社)から初の著書を、と求められて呻吟するなかで、わたしを相手にした対談のかたちを取ることを思いついたのだった。

話が来たときにはびっくりしたが、嬉しかった。ならば徹底的に西村朗の音楽世界を探索してやろうと、毎日のように彼の作品を聴き、この作曲家について考えはじめた。

『音楽の友』としては珍しい特集。わたしは西村インタビューと、「U50作曲家」の概観を担当し、細川俊夫・西村朗・吉松隆・野平一郎という当時40代末の作曲家を中心にした四象限の図を作り、そこに多くの他の作曲家を配置してみた。が、当然ながらそんなにきれいに整理できるわけもなく、ネット(ニフティの会議室!)で批判されたのを覚えている(笑)。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。