1月5日のシューベルト

[ シューベルト D.899 第3曲について]

喪失とは常に、死の、もしくは不在の謂いであり、暗喩である。そうした死が、不在が、変ト長調で浄化されることによって、いわば「うかばれる」、ということではないだろうか?

(舩木篤也『三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み』)

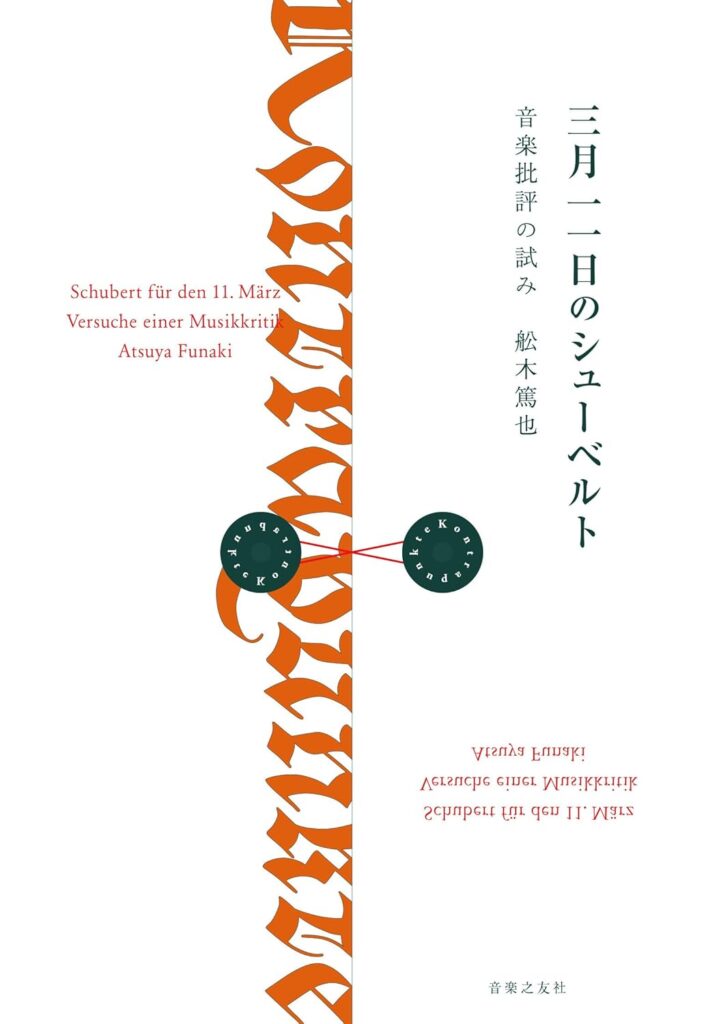

昨年の暮れ、舩木篤也の初の著書『三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み』が出た。

もちろん『レコード芸術』誌の連載時から読んではいたけれども、あらためて通読してみると、22の章を通じてバッハからヴィトマン、若尾文子から橋本愛、樋口一葉から川上未映子、そしてギュンター・ヴァントからコパチンスカヤまで、とてつもなく幅広い登場人物を軸に多彩な議論が展開されていることに、あらためて驚いてしまう。

ほとんど論文のように精緻な考察が展開されたかと思えば、時には小説のようなストーリーテリングが披露される。しかも稀代の文章家の氏とあって、一文一文が「読書」という行為の幸せを感じさせてくれる点がなにより素晴らしい。すらすらと読み易い本ではないが、じっくり吟味するに足る書物なのだ。

連載時のタイトルは「コントラプンクテ 音楽の日月」だったが、「あとがき」で舩木は「自分でも驚いたのだが、多くの回が、人間に降りかかる『災い』と音楽の交差するところを書いている。(中略)そこで、単行本化にあたっては第15章のタイトルを用いて『三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み』と称すことにした」と、変更の理由を述べている。

なるほど、たしかにヒロシマ、フクシマ、戦争、感染症、そして死は本書のなかで何度も繰り返しあらわれるモティーフだから、とりあえずその説明に納得はいく。一方で、彼が「シューベルト」という固有名詞をタイトルに置いたのは、単にそれが第15章で用いられていたからだけではないとも思う。

おそらくシューベルトという名前とその人の音楽には、曰く言い難い、とても繊細でパーソナル、孤独で不可思議な何ものかが潜んでおり、彼はそれにあやかって著書のタイトルに採用したにちがいないと、わたしは考えている。直接本人に確かめたことはないけれども。

舩木篤也『三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み』(音楽之友社)

満を持して出版された、著者の第一評論集。同業者にして親しい友人なので仲間誉めと思われてしまうかもしれないが、そうしたあれこれをすべて差っ引いても、今の日本の音楽批評界で、これくらい念の入った論考は他にないと思う。檀ふみによるオビの惹句「この本を読むと無性に音楽が聴きたくなります。聴けば音楽が、ちがう言葉で語りはじめます」は、まさに言い得て妙。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。