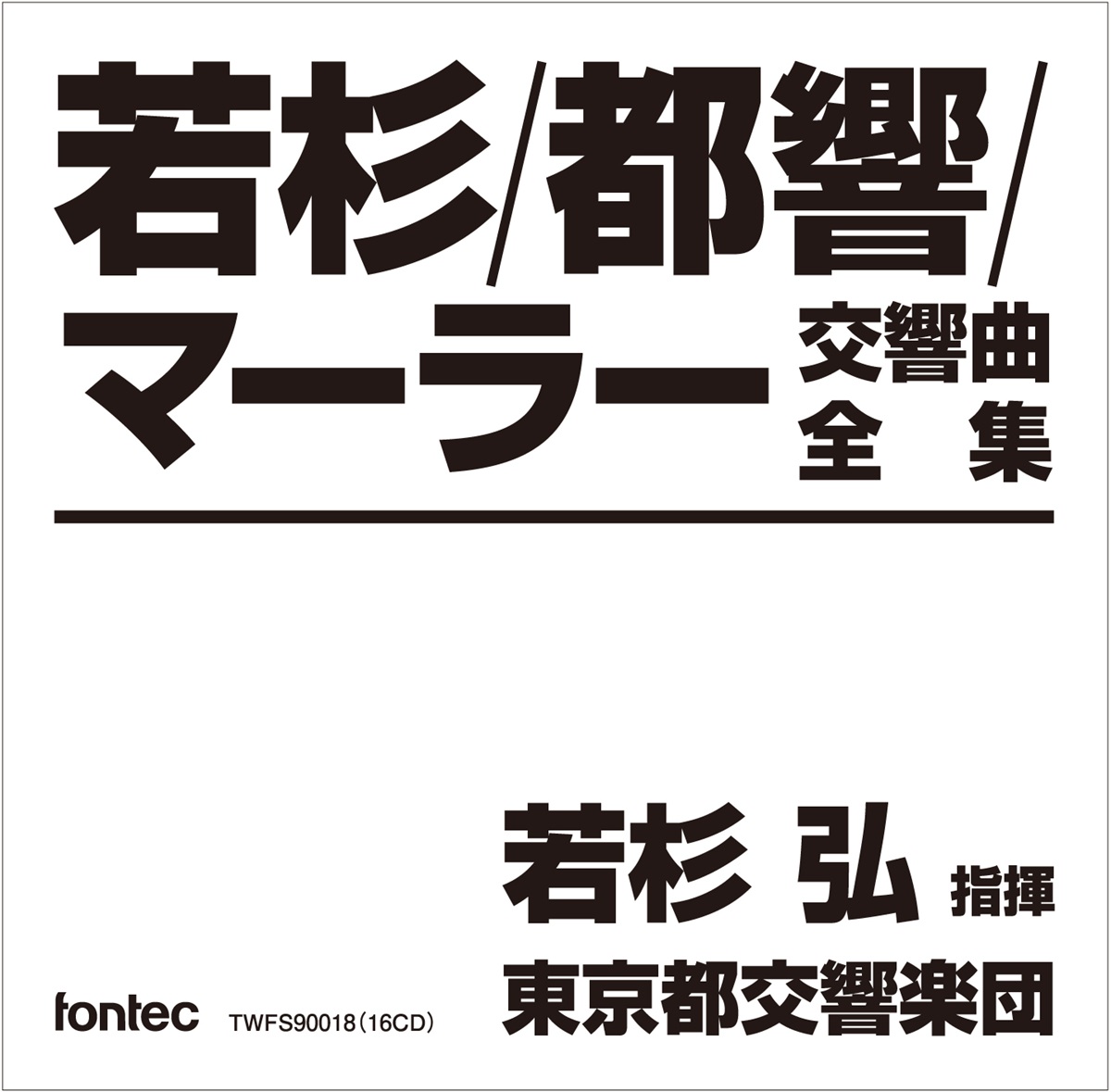

秋にじっくり聴きたい作曲家と言えば、もちろんマーラー! 「レコード芸術ONLINE」創刊1周年記念特別企画「芸術の秋、マーラーの秋」では、マーラーに関するさまざまなテーマについて、ディスクとともに紹介していきます。

今回は日本のオーケストラにおける、現在に至るマーラー録音の歩みを、増田良介さんのナヴィゲートで概観します。はじまりは近衛秀麿による交響曲第4番の世界初録音でした。

※各ディスクの媒体は「SACDシングルレイヤー」など特記のないものは通常CDです

Select & Text=増田良介(音楽評論)

1930~1972:近衛&新響による世界初録音と、空白の42年

1930年、マーラーの交響曲第4番を世界で初めて録音したのが、近衛秀麿の指揮する新交響楽団(現在のN響)【ディスク①】だったということはよく知られている。実はこの録音に限らず、戦前から日本ではマーラーが意外なほど演奏されていた。近衛と新響は、1927年に《さすらう若人の歌》(独唱:内田栄一)、1928年に交響曲第1番、1929年に第4番と《亡き子をしのぶ歌》《最後の7つの歌》(独唱:柳兼子)、1931年に第3番の第5楽章と、次々にマーラー作品を取り上げている。

1931年には、マーラーに指揮を学んだクラウス・プリングスハイムが日本にやってくる。東京音楽学校(現東京藝術大学)の教員となった彼は、この学校のオーケストラとともに、1932年から37年にかけて、交響曲第5、2、6、3、7番(演奏順)の日本初演を行った。さらに、ジョゼフ・ローゼンストック(ヨーゼフ・ローゼンシュトック)は新響を指揮して、1938年に第1番と第3番、1941年に《大地の歌》を取り上げているし、1943年にはマンフレート・グルリット指揮新響、1945年1月には山田和男(一雄)指揮東響(現在の東京フィル)が第4番を演奏した。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。