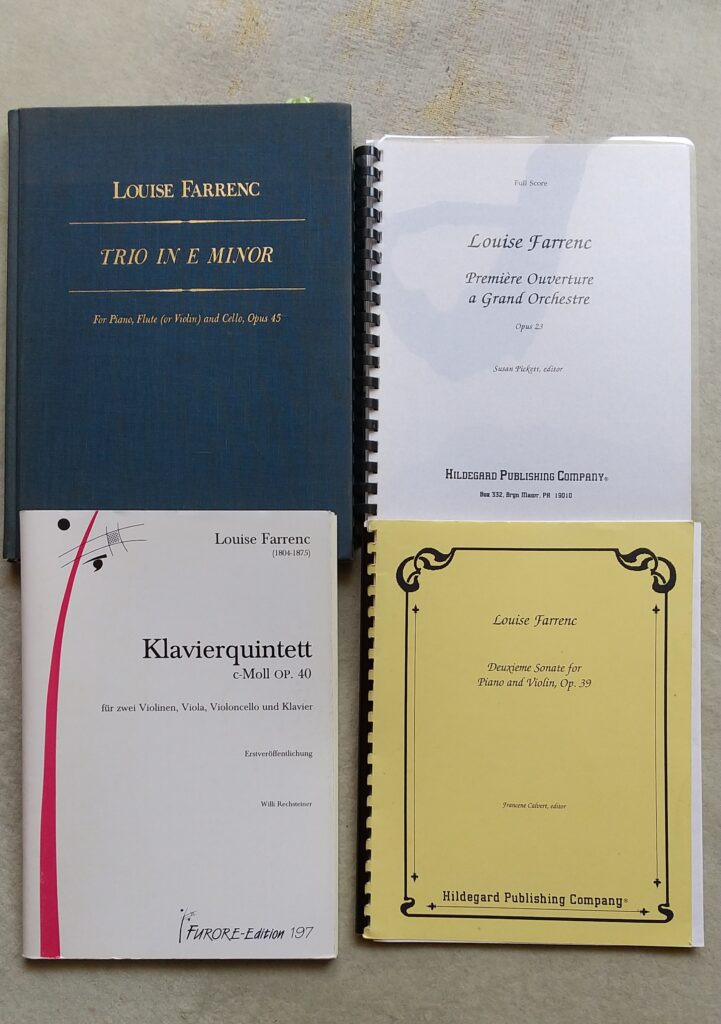

音楽評論家・谷戸基岩氏と音楽学者・小林緑氏によるリレー連載、第2回のテーマは、今年没後150年を迎えたルイーズ・ファランクです。生前、当時の女性作曲家としては異例の名声を得たものの、死後は急速に忘れられたファランク。その復興の過程を小林 緑氏が辿る「生涯~復興運動編」、そしてディスクを通じてその魅力に迫る谷戸氏による「録音編」の2部構成でお届けします。また、最後にファランクの命日である9月15日に音楽の友ホールで開催される「没後150年記念コンサート」の読者ご招待のご案内がございます。ご応募お待ちしております。

ルイーズ・ファランクの生涯をめぐって

女性作曲家について調べていくと、男性作曲家の場合以上に、その家庭環境、結婚相手の影響を強く受けるのだという事実に直面する。ある者は家族から音楽を学ぶこと、職業にすることを反対され、またある者は夫によってその才能を台無しにされる。そんな例が数多く見られる。その点、ルイーズ・ファランク(1804~1875)のケースはほぼ理想的だったと言えよう。美術の名門デュモン家に生まれ、ヨハン・ネポミュク・フンメルとイグナツ・モシェレスという当時を代表する名ピアニスト二人にピアノを学べたことが凄い。そして15歳にしてパリ音楽院に入学を許され、当時の最も優れた理論家であったアントニーン・レイハに師事することが出来たのも幸運だった。しかしそれ以上に重要なのは当時デュモン家に出入りしていたフルート奏者・作曲家・楽譜出版者のアリスティド・ファランクの存在ではないか。1821年、ルイーズ17歳にして結婚。夫は改めて妻の尋常ならざる才能を実感し、その作品を世に広めるためほぼ専従の楽譜出版に注力するようになったからである。

その結果、ルイーズはピアノ曲、室内楽、交響曲などを次々と発表。加えて1842年にはパリ音楽院ピアノ科教授に任命され、以降30年間にわたり在職することになる。彼女の3曲の交響曲はパリ、ロンドン、ジェノヴァ、ブリュッセルで演奏され好評を博した。《すべての調による30の練習曲》Op.26は当時のパリとブリュッセルの音楽院がピアノ科の上級課程の必修教材に指定。さらに1861年と1869年と二度にわたりフランス・アカデミーが室内楽の優秀作品に与えるシャルティエ賞を獲得したのだ。

こうした業績にもかかわらず、パリ音楽院では同僚の男性たちが順当に昇給する中、彼女の給料は据え置かれるという状況だった。院長のオベールに直訴してようやく平等に是正されたものの、ルイーズが指導できるのは女子生徒に限定された。しかも優秀な生徒はその母親の希望でル・クペら男性教師にあてがわれるといった事もしばしば。いつの時代にも女の敵は女なのか……。かくして後継を託せるのは母譲りの才能に恵まれた娘のヴィクトリーヌだけとなる。それだけに期待を一身に担った娘が1859年にわずか33歳で早世したショックは計り知れない。そうした中、夫とともに編纂した『ピアニスト宝典 Trésor des pianistes』と題するフランス初の鍵盤音楽の歴史的楽譜集(全20巻〔初版〕)の刊行を1861年に開始。古くは16世紀末のイギリスのヴァージナル音楽から始まり、最も新しいものでは19世紀前半のフンメル、ショパンまで56人の作品を収めた意欲的事業である。また原典主義に基づくコンサートも開催。フランス古楽運動の先鞭をつけた功績もまことに大きい。1865年に第8巻を刊行したところで夫が急逝。教え子の協力を得ながら、その後は独力で全巻完成にこぎつけた。

夫の亡くなった1865年、『ラ・ルヴュ・エ・ガゼット・ミュジカル』誌にこんな一文が載った。「ファランク夫人の《九重奏曲》はまさに聴衆を震撼させた。彼女の作品を知れば知るほど、彼女の交響曲が大きなオーケストラの演奏会用レパートリーに組み入れられていないことに驚きを禁じ得ない。それで、真の愛好家は彼女の室内楽を聴けるチャンスを逃さないよう、必死に努めるしかないのである」。死の半年前にコロンヌ指揮管弦楽団による《交響曲第3番》の上演をシャトレ劇場で聴けたのは、ルイーズ自身にとってせめてもの救いであった。

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。