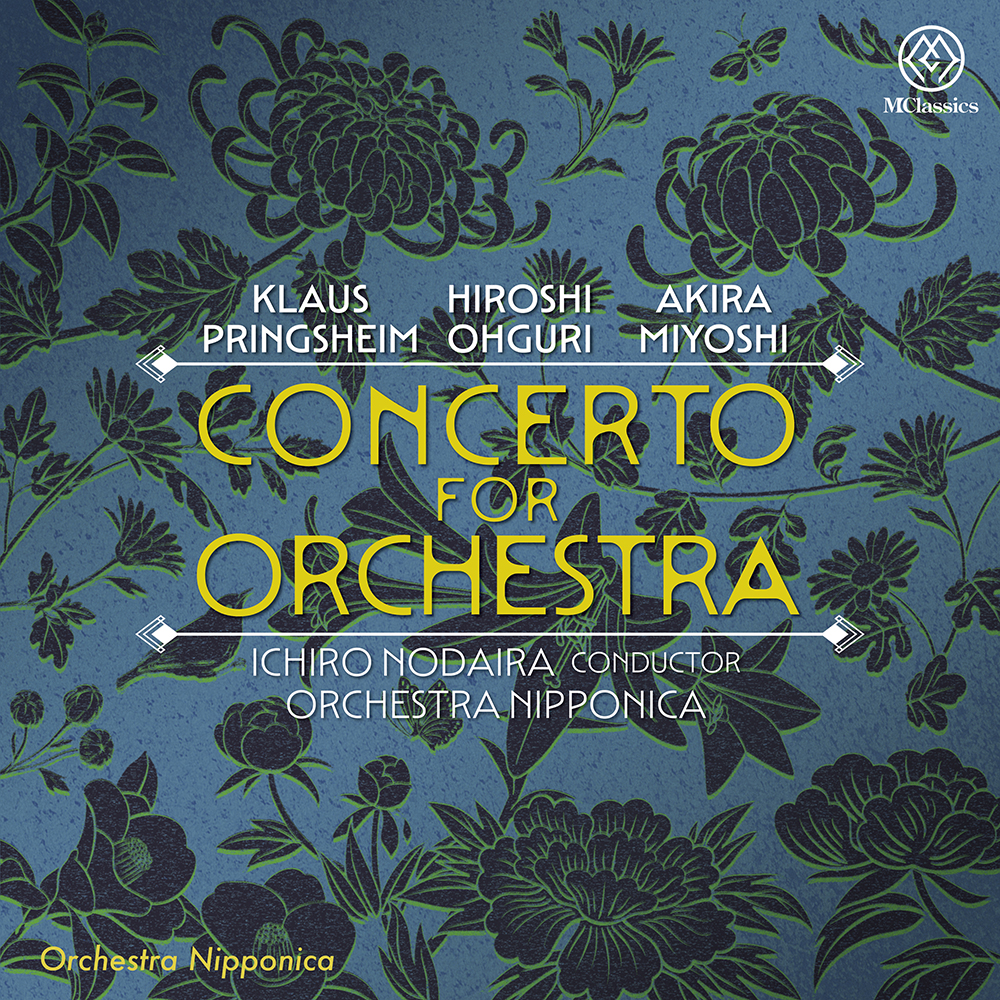

幻の問題作 プリングスハイム「管弦楽のための協奏曲」再演ライヴ!

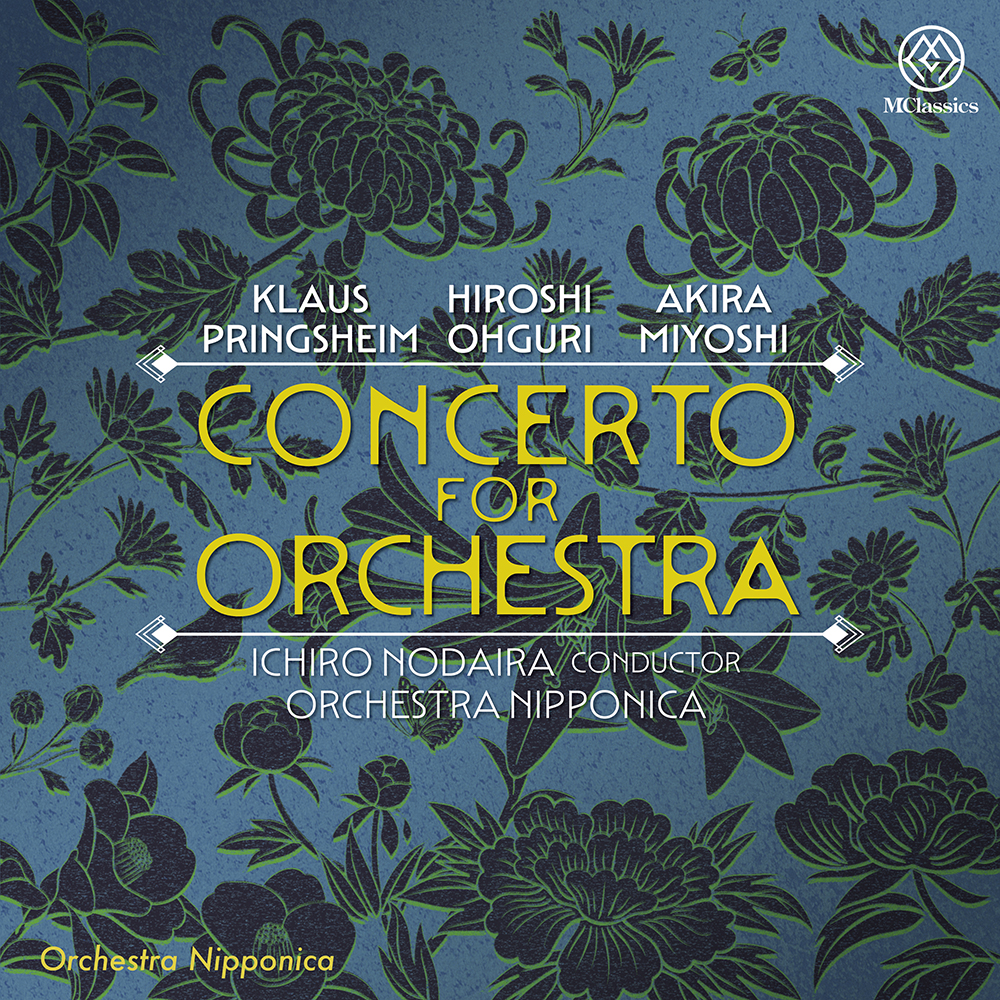

『管弦楽のための協奏曲 – プリングスハイム、三善晃、大栗裕』

野平一郎(指揮)オーケストラ・ニッポニカ

〈録音:2024年12月22日 東京、紀尾井ホール〉

CD:MYCL00064 3,410円(税込)

2025年4月25日発売

4月25日に妙音舎から発売されるCD『管弦楽のための協奏曲』は、2024年12月22日に紀尾井ホールでおこなわれた、野平一郎・指揮、オーケストラ・ニッポニカ第45回演奏会のライブ録音盤です。

オーケストラ・ニッポニカと言えば、どこで演奏楽譜を見つけてくるのだろうと思うような、日本の音楽史上で名のみ有名でありながら、聴くことのできなかったオーケストラ作品を演奏することが特色のひとつでもあります。

このCDは、“日本で作曲された”ことをキーワードにして、「管弦楽のための協奏曲」ばかり、3曲を収録しています。

世界的な作曲家、ピアニストとして、また芸術院会員、東京文化会館音楽監督、東京音楽大学学長などの任にもあたって、超人的な活躍を見せている野平一郎が指揮をしていることにも、ご注目下さい。

① クラウス・プリングスハイム「管弦楽のための協奏曲」(1934年)

② 三善晃「管弦楽のための協奏曲」(1964年)

③ 大栗裕「管弦楽のための協奏曲」(1970年)

クラウス・プリングスハイム「管弦楽のための協奏曲」は、1935年東京で初演されると賛否両論を巻き起こしました。この作品は、1974年に山田一雄によって再演されたものの、演奏用の楽譜が紛失されて幻の作品となっていました。今回の録音は、遺されていたスコアを基にして、ご遺族の了解を得たニッポニカによって新たな演奏譜面が作成され、50年ぶりに演奏された記念すべき復活公演です。

さらに、三善晃「管弦楽のための協奏曲」は初のデジタル録音であり、大栗裕「管弦楽のための協奏曲」はノー・カット全曲版の日本初演、そして初録音です。

プリングスハイムは、1931年(昭和6年)、東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)から、オーケストラ公演監督、合唱監督、及び作曲講師として招聘されて、来日しました。マーラーの連続演奏に意欲を燃やし、1932年に交響曲第5番、33年に第2番、34年に第6番、35年に第3番を指揮して、安部幸明、山田一雄、柴田南雄らに多大な影響を与えたことを、マーラーファンの皆様は良くご存じのことでしょう。

プリングスハイムは、南ドイツのミュンヘン郊外に生れました(双子の妹カチャは、後に文豪トーマス・マンと結婚)。彼は、ミュンヘン大学で哲学、心理学、数学、物理学を学ぶかたわら、作曲も並行して学び、交響詩やピアノ協奏曲などを発表。その後、指揮者を目指して、ウィーンでマーラーの弟子となり、宮廷歌劇場の無給のコレぺティトールとして修業を始めます。この時期に、B.ワルター、O.クレンペラーと知り合います。ブレーメン市立歌劇場総監督を務めた後にベルリンへ移り、指揮者A.ニキシュが亡くなる直前のベルリン・フィルハーモ二一管弦楽団に招聘されて、マーラーの交響曲第6番、第9番などを指揮しました。W.フルトヴェングラーがベルリン・フィルの常任指揮者に就任してからも、1923年から24年にかけてマーラー・チクルスを指揮します。ちなみにプリングスハイムは、1950年代60年代にもベルリン・フィルに度々招聘されて、マーラーや松平頼則、黛敏郎などの作品を指揮しています。

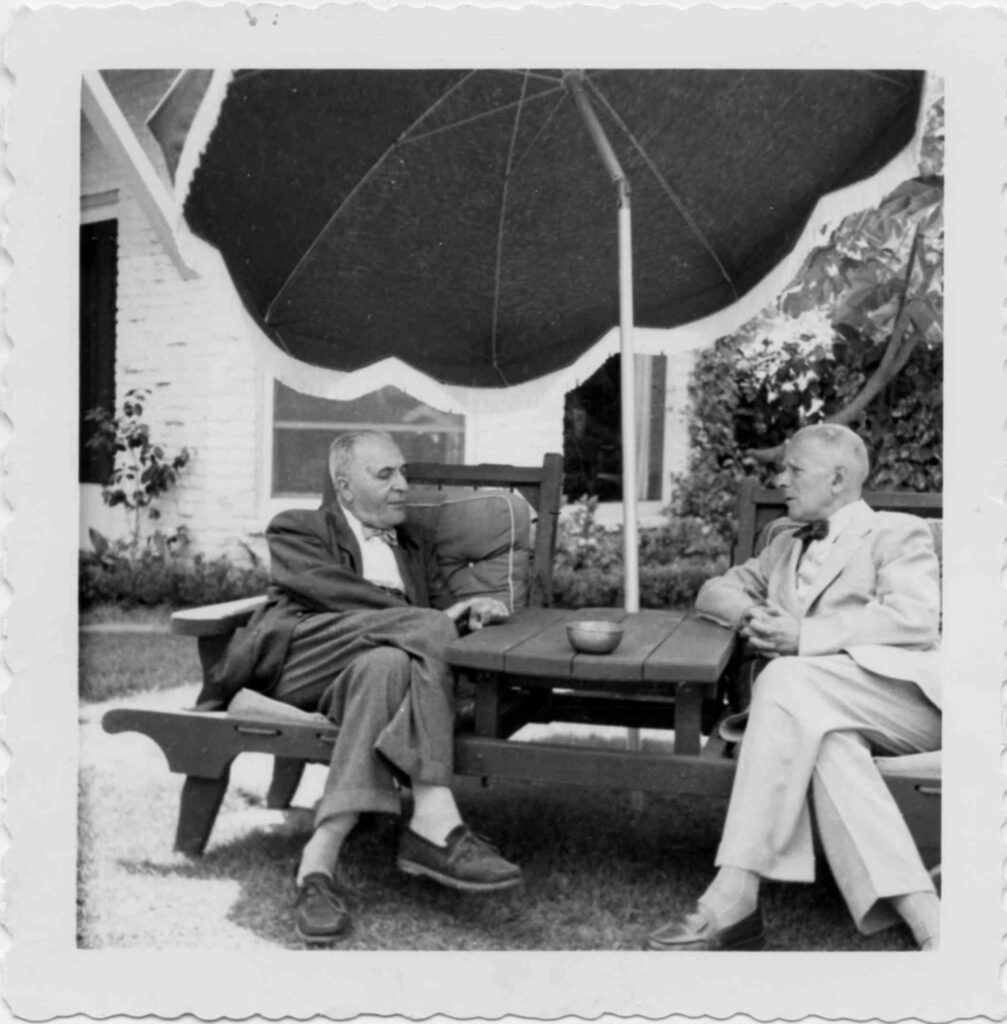

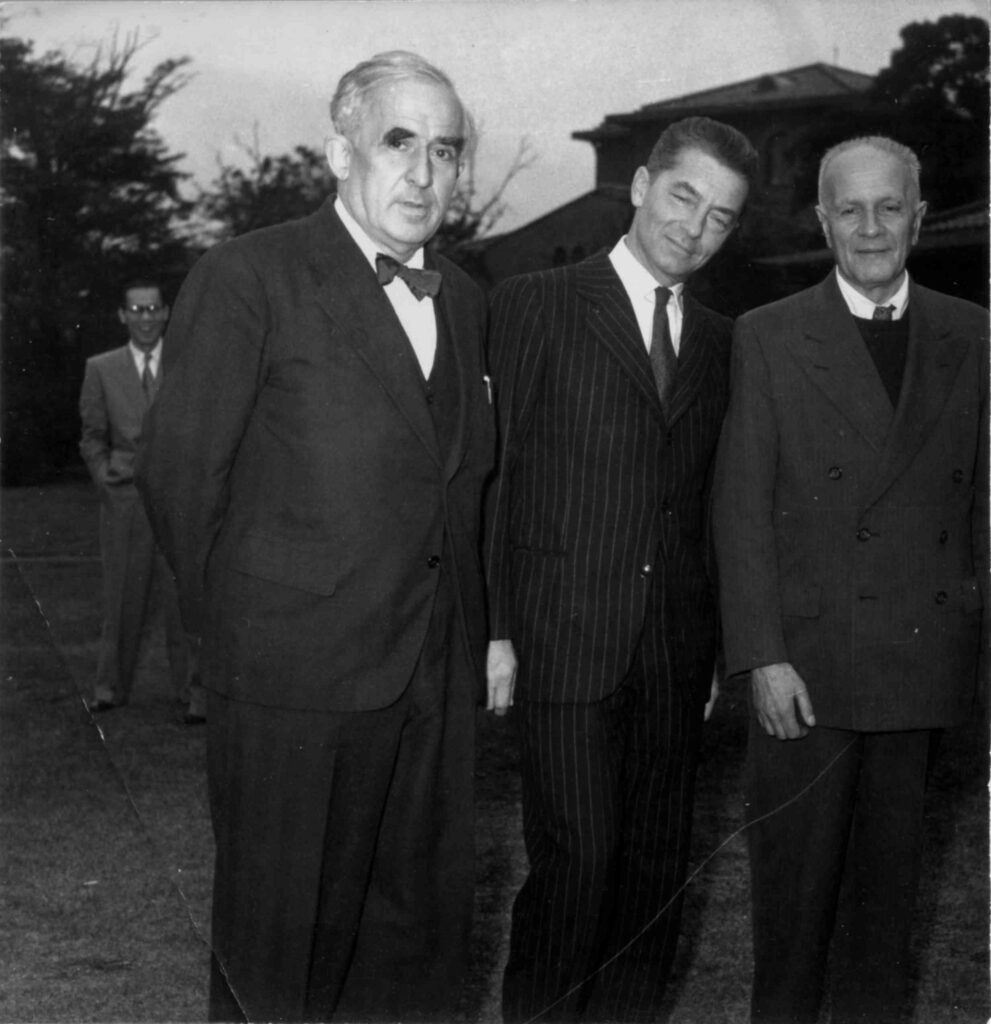

Dalhousie University Archives – Elisabeth Mann Borgese fonds – MS-2-744, Box 237, Folder 51, Item 5

Dalhousie University Archives – Elisabeth Mann Borgese fond – MS-2-744, Box 237, Folder 51, Item 4

プリングスハイムの「管弦楽のための協奏曲」の曲想や形式は、当時の日本の作曲家たちに、西洋音楽のセオリーを以て日本の音楽と調和させる指針を示したものでした。オーケストラの編成は、拡大3管にピアノ2台、チェレスタ、ハープを加えた大規模なものです。作品の形式を作曲者自身はソナタ形式と述べているのですが、展開部は主題と8つの変奏曲とコーダによって構成されています。変奏の楽想は、西洋音楽史をたどるがごとくで、バロック音楽風、新古典派風、R.シュトラウス風、ワーグナー風であったりします。

ピアノ2台を伴ったその変奏を聴いて、妙な連想が浮かびました。松平賴則が、カラヤンが指揮をした唯一の日本の作品と言われている「ピアノとオーケストラのための主題と変奏」(1950年)の変奏の楽想に、雅楽的要素、12音技法からブギウギまでを揃えたのは、案外、プリングスハイムのこの作品あたりにヒントがあったのかもしれません。

一生涯、「交響曲」の形式を使わなかった三善晃は、日本で最初に「管弦楽のための協奏曲」(1964年)を採用した作曲家です。1964年、“オリンピック東京大会協賛芸術展示”のために、これを作曲しました。

奇妙なことに、第1楽章の楽想、音楽の運びは、シェーンベルク「五つの管弦楽曲」作品16(1912)の、第1楽章練習番号4から終盤までの楽想と似通っています。ことに、三善作品の練習番号JのUn poco meno mossoからホルンに始まり徐々に木管楽器がリズムを刻む部分は、シェーンベルク作品の練習番号14の4小節目langsamerからのホルンと木管楽器がリズムを刻む楽想、そのものです。この引用は、何を意味しているのでしょうか。

三善の作品と同じく、“オリンピック東京大会協賛芸術展示”のために作曲された入野義朗「交響曲第2番」第1楽章の主題リズムに、ベートーヴェンの「交響曲第2番」第1主題のリズムが用いられ、第4楽章にはウィンナ・ワルツ風の楽想が書かれています。

1964年のオリンピック東京大会と同じ年の冬期オリンピックの開催地は、オーストリアのインスブルックでした。

「大阪のバルトーク」と呼ばれた大栗裕は、おそらく日本で2番目に「管弦楽のための協奏曲」(1970年)を書いた作曲家です。大栗は、指揮者・朝比奈隆のドイツ公演のために、これを作曲しました。長大な第3楽章の楽想が、どこかブルックナーのスケルツォ楽章の音楽を連想させるのは、空耳過ぎるでしょうか。大栗の朝比奈への敬愛の念を込めた音楽としてこれを聴くと、温かい気持ちになります。

奥平 一(おくだいら・はじめ)

オーケストラ・ニッポニカ運営顧問、元・東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団事務局長

幻の問題作 プリングスハイム「管弦楽のための協奏曲」再演ライヴ!

『管弦楽のための協奏曲 – プリングスハイム、三善晃、大栗裕』

野平一郎(指揮)オーケストラ・ニッポニカ

〈録音:2024年12月22日 東京、紀尾井ホール〉

CD:MYCL00064 3,410円(税込)

2025年4月25日発売

企画・制作:ナクソス・ジャパン