音楽評論家の谷戸基岩氏と音楽学者の小林 緑氏によるリレー連載が始まります。2025年は、ルイーズ・ファランク(没後150年)、アンリエット・ルニエ(生誕150年)、マリー・ジャエル(没後100年)というフランスの重要な女性作曲家3人のアニヴァーサリー・イヤーです。本連載と連動した形でコンサートも計画されています。第1回「ポリーヌ・ガルシア=ヴィアルド」に先立つ「プロローグ」を無料公開いたします。

女性作曲家のレコード、CD、楽譜、書籍などの蒐集を始めてほぼ半世紀。どうしてそんなにこだわり続けるのか?

洋楽部にクラシック担当の社員がいなかったワーナー・パイオニアに、米VOXレーベルの担当者となるべく私が日本コロムビアから移籍したのが1978年秋のこと。VOXの豊富なカタログを生かして、メジャー・レーベルが絶対だった当時の日本のクラシック音楽業界において、価値観の多様性を実現するようなマイナー・レーベルの仕事を思い切りしてみたい……そんな意気込みを持ってのことだった。その時私は25歳。

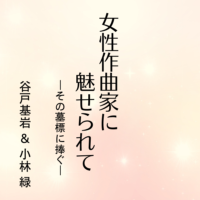

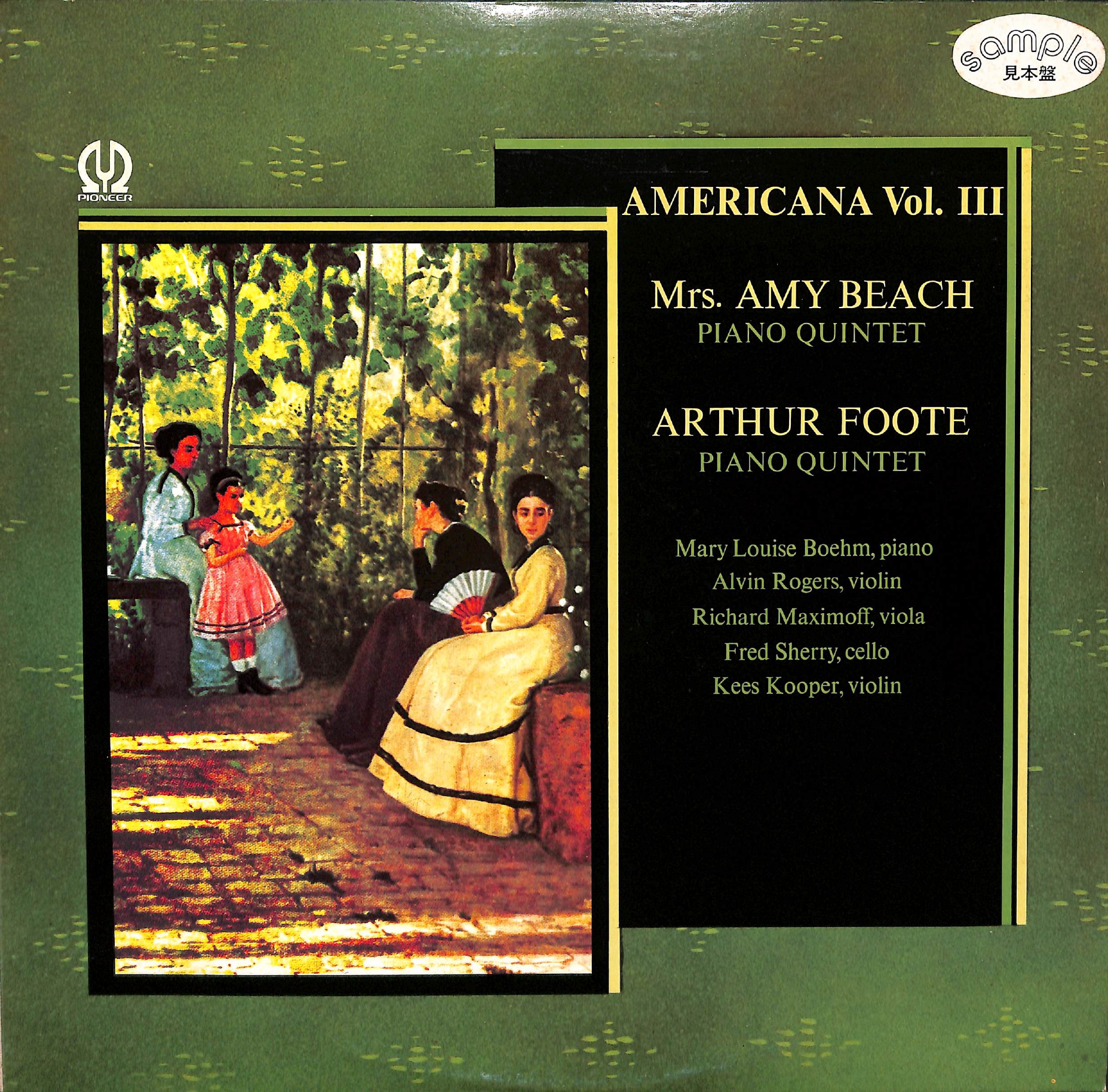

私が最初に女性作曲家という問題に関心を持つようになったのは全くの偶然の出逢いだった。1970年代半ばによく数寄屋橋のハルモニアにレコードを買いに行っていた。ある時そこのバーゲン・コーナーを覘いていて一枚500円で売られていたVOX盤のメアリー・ルイーズ・ベーム(ピアノ)ほかによる『ビーチ夫人:ピアノ五重奏曲』のLPを発見し、購入したのがきっかけだった。謎めいた曲の始まりから惹きつけられた。そこでこのLPをワーナー・パイオニアの『女流作曲家たちの肖像』というシリーズの中の一枚として発売している。B面は男性の作曲家アーサー・フットの作品だったけれども、そんなことお構いなしで……1979年12月のことである。その後もVOX音源により女性作曲家の室内楽のLPを3枚発売したこともあり、「女性作曲家」のレコードや楽譜、関連資料を蒐集するようになった。そうした中でアガーテ・バッケル=グレンダール、セシル・シャミナードといった更に魅力的な作曲家たちに遭遇し、病みつきになった。私が買ってくる女性作曲家のLPやCDを聴いているうちに国立音楽大学で音楽学を教えていた妻の小林緑が自宅および大学図書館の資料を漁りながら女性作曲家に関して研究を始めるようになった。元々はフランス・ルネサンス音楽の研究家で、アンサンブル・クレマン・ジャヌカンの日本語解説なども執筆していた小林は、フランス留学からの帰国直後に若気の至りで古楽業界の老御大の誤りを指摘してからパワハラ、アカハラを受ける羽目になっていたのである。

やがてテルデック、エラートという当時の中堅レーベルがワーナー傘下に加わりワーナーのクラシック部門が拡大。それに加えて1994年には「三大テノール」の発売という自分の価値観とは真逆のビジネスに関わって嫌気がさして会社を辞め、音楽評論家になった。それから「レコード芸術」誌の主に海外盤の筆者として2023年7月まで休まずに執筆してきた。そしてONLINE版でも執筆させていただいている。

何よりもレコード・コレクター歴62年、評論家になってからの30年で7,000近いコンサートに通ったヘヴィー・コンサート・ゴーアーであることを誇りに思っている。コンサート通いの結果、有名無名を問わず我が国の優れた演奏家と知り合った。そして2002年から「知られざる作品を広める会」を主宰し、コンサートを20ほど開催することが出来た。男女を問わず様々な事情により歴史に埋もれ演奏されなくなった作曲家たちの作品を取り上げることによって彼らを供養する、そんな目的意識とともに行なってきた。

左から『ビーチ:ピアノ五重奏曲他』(ワーナーパイオニア:VOX原盤)、『バッケル=グレンダール/ピアノ作品集』(Norsk Kulturråds Klassikerserie)、『シャミナード/ピアノ小品集』(パテ・マルコーニ=EMI)

フランスの女性作曲家3人のアニヴァーサリーを記念し、コンサート連動の連載を開始

前置きが長くなってしまった。本題に移ろう。歴史に埋もれた女性作曲家の発掘作業は1960年代のアメリカにおけるフェミニズム運動の影響を受けて始まったように思われる。私は音源蒐集家として女性作曲家の録音が増加した節目が二度あったという風に認識している。ひとつは1980年代末。LPからCDへのソフトの転換により全世界を相手にビジネスする環境が整ったこともあり、マイナー・レーベルが数多く誕生。そしてクラシック・レコード業界の過当競争が激しくなった時期である。もうひとつは2020年からの新型コロナのパンデミック。楽譜無料ダウンロード・サイト「ペトルッチ」の充実が顕著になった時期に新型コロナが大流行し、コンサート活動を休止せねばならない状況に追い込まれた。その結果として普段から女性作曲家というテーマに関心はあったものの演奏活動が忙しく余裕のなかった音楽家たちが探求する機会を得たのではないか……。かくして以前は発売される女性作曲家たちのCDを見つけて全て買っても大した量ではなかったが、最近では余りにも数が多く、全く追いつかなくなっている。

大変喜ばしい現状だが遅すぎた。いま私は71歳、妻は82歳。そろそろ終活を考えねばと思い始めた時に、この「女性作曲家に魅せられて」という連載を始められることになった。心より感謝したい。ちょうど今年はフランスの3人の重要な女性作曲家たちの記念年に当たる。没後150年のルイーズ・ファランク(1804-1975)、生誕150年のアンリエット・ルニエ(1875-1956)、そして没後100年のマリー・ジャエル(1846-1925)。さしあたり4年間、16回の連載で下記のような作曲家たちを取り上げて行けたらと思っている。それに連動する形で女性作曲家たちを特集したコンサートを日本各地で開催して行くつもりだ。「地球規模で考え、地域的に行動する」のモットーに従い、音楽の友ホールを出発点として、それぞれの地域ゆかりの演奏家とともに……そうしたコンサートの記録はこれまでに私たちが主催してきた過去のコンサートの資料映像(当然のことながら出来の良かったもので、演奏者の許諾が取れたものに限られるが……)などとともにご紹介できたらと思っている。

クラシック音楽業界も日本の一般社会と同じように「男社会」である。半世紀ほど前には芸大の作曲科の教授が「いいか、女に出来ないことが3つある。哲学、数学、そして作曲だ。覚えておけ!」と女性も少なからずいたクラスの授業で豪語していたという。ハテ、その先生の作品で今日知られている曲は? 女性作曲家の今日一般的にコンサートで取り上げられている作品の多さを考えると、歴史への無知に基づいた発言であることが明らかである。付け加えるなら哲学でも数学でも優れた女性はいくらでもいたのだ。

本連載では私たちを更なる探求へと駆り立てた名盤の数々をご紹介しながら、女性作曲家たちの復興運動の過去・現在を語っていきたい。未来に関しては次の世代の方々の奮闘に期待したいものだ。クラシック音楽業界の、そしてその音楽史における女性差別の問題にもしっかりと意識をもって語られんことを……

(文中敬称略)

■連載スケジュールとコンサート予定

2025年

4月号「ポリーヌ・ヴィアルド」(1821-1910)

既に2回の記念コンサートを含め3公演を実施。

7月号「ルイーズ・ファランク」(1804-1875)

※没後150年記念コンサート(命日:9月15日、音楽の友ホール)

〔出演:瀬尾和紀(fl)、江口心一(vc)、栗田奈々子、山田剛史(p)〕

10月号「アンリエット・ルニエ」(1875-1956)

※生誕150年記念コンサート(11月21日、フェニックスホール、大阪)

〔出演:福井麻衣(hp)、上森祥平(vc)、岸本雅美(p)〕

2026年

1月号「マリー・ジャエル」(1846-1925)

※没後100年コンサート(1年遅れで企画中。名古屋)

4月号「メル・ボニス」(1858-1937)

7月号「エレーヌ・ド・モンジェルー」(1764-1937)

10月号「オギュスタ・オルメス」(1847-1903)

2027年

1月号「ルイーゼ・アドルファ・ル・ボー」(1850-1927)没後100年(命日:7月17日)

4月号「エミーリエ・マイヤー」(1812-1883)

7月号「アマンダ・マイエル」(1853-1894)

10月号「エセル・スマイス」(1858-1944)

2028年

1月号「テレサ・カレーニョ」(1853-1917)

4月号「マリア・シマノフスカ」(1789-1831)

7月号「セシル・シャミナード」(1857-1944)

10月号「エイミー・ビーチ」(1867-1944)

2029年

1月号「エルフリーダ・アンドレー」(1841-1929)没後100年(命日:1月11日)

※連載及びコンサートスケジュールは、今後変更の可能性がございます。

1953年甲府市生まれ。1976年から18年半にわたり日本コロムビア、ワーナー・パイオニアにてクラシック音楽の日本盤編集・編成・宣伝作業に携わる。1995年から音楽評論家。30年で約7,000のコンサートに通うとともに多数の輸入盤CDを蒐集。2002年より「知られざる作品を広める会」を主宰。2003年~2024年尚美学園大学非常勤講師。第18、19回日本ハープ・コンクール審査委員長。共著に「古楽CD100ガイド」、「女性作曲家列伝」。