文・後藤 洋(作曲・音楽評論)

不変なものと変化し続けるもの

ラヴェルの《ボレロ》といえば、クラシック音楽ファンであれば知らない人はいない名作。小太鼓が刻むリズムが一貫して保たれ、そのリズムに乗って、2種類の旋律が担当する楽器を変えて繰り返される。1928年の初演以来、変わらぬ人気を保ち続けているが、その人気は、不変なもの(小太鼓のリズム)と変化し続けるもの(冒頭から終結までの長大なクレッシェンド)の両立から生み出される不思議な緊張感にあるといえよう。

「変わらぬもの」がもうひとつあった。調性である。ふたつの旋律は、コーダを除けば、

A:ハ長調

B:(あえて定義すれば)ハ調のエオリア旋法

以上2種類の音階で組み立てられている。そして、「変化し続けるもの」も、もうひとつあった。旋律を担当する楽器である。

以下に、主役となる楽器と担当する旋律を挙げてみよう。

1.フルート(A)

2. クラリネット(A)

3. バスーン(B)

4. E♭クラリネット(B)

5.オーボエ・ダモーレ(A)

6. フルートと弱音器付きトランペット(A)

7. テナー・サクソフォーン(B)

8. ソプラニーノ&ソプラノ・サクソフォーン(B)

9. 2本のピッコロ、ホルン、チェレスタ(A)

10. オーボエ、オーボエ・ダモーレ、クラリネット(A)

11. トロンボーン(B)

12. バスーンを除く木管楽器&テナー・サクソフォーン(B)

13. バスーンを除く木管楽器(イングリッシュ・ホルンを含む)&第1ヴァイオリン(A)

14. バスーンを除く木管楽器、テナー・サクソフォーン、第1&第2ヴァイオリン(A)

15. ピッコロ、フルート、オーボエ、イングリッシュ・ホルン、トランペット、第1&第2ヴァイオリン(B)

16. バスーンを除く木管楽器、ソプラノ・サクソフォーン(途中から加わる)テナー・サクソフォーン、トロンボーン、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ(B)

17. ピッコロ、フルート、トランペット(ピッコロ・トランペット&通常のトランペット)、ソプラニーノ&テナー・サクソフォーン、第1ヴァイオリン(A)

18. 17と同じ楽器の組み合わせ&トロンボーン(B)、後半はコーダとなる。

創造的かつ合理的な楽器選択が、最大限の効果を発揮

E♭クラリネット、オーボエ・ダモーレ、ピッコロ・トランペット、サクソフォーンなど、通常はオーケストラであまり使われない楽器が含まれているのにお気づきだろうか? トロンボーンがソロで旋律を担当するのも珍しい。AとBのふたつの旋律は(最後の場面を除いて)2回ずつ交互に登場するが、平明で安定した印象のAに比べて、Bは同音の連続による濃い味付けとエキゾティックな性格を特徴とし、その音楽的なキャラクターは大きく異なる。そして、上に挙げた珍しい––––または珍しい使われ方の–––– 楽器の多くがBの旋律を担当することで、その「濃い」性格がいっそう強調され、作品のエキゾティシズムを際立たせる結果となっている。

AとBふたつの旋律のキャラクターの違いは、その音域にも示されている。Aがほぼオクターヴ以内なのに対し、Bは2オクターヴを超える。そして、曲の最初に登場するフルートが楽器の最低音域を、それに続くクラリネットが、その楽器のあまり鳴らない音域を使用してAの旋律を演奏することで、結果的に抑制された気分が演出される。それに対し、続いて登場するバスーンが––––さらにその後に現れるサクソフォーンやトロンボーンが––––楽器の最高音域を用いて、静かではあるが強い思いを表明するかのようにBの旋律を演奏し、Aとのキャラクターの違いが示されるという仕掛けだ。

ラヴェルがオーケストレーションの達人と評されていることはご存知のとおりだが、それはピッコロ・トランペットやサクソフォーンといった通常あまり使われない楽器の導入のみならず、それらのキャラクターの活かし方や音域の選び方も含め、作品の本質をすべて楽器の活用法と組み合わせで示す、その技術の高さと発想の豊かさによるものであることを強調しておきたい。

名作ゆえ、名演奏も少なくないのだが、新旧ふたつの録音をここでは紹介しておこう。

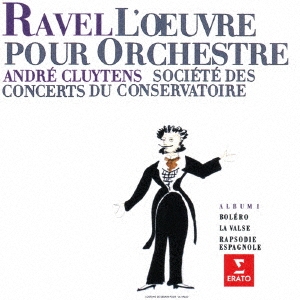

まず、アンドレ・クリュイタンスがパリ音楽院管弦楽団を指揮した1961年の録音。そして––––もはや、「新」とはいえないが––––エリアフ・インバルが1987年にフランス国立管弦楽団を指揮した1枚。前者の洗練された感覚とダイナミズム、後者におけるオーケストラのうまさと優れたバランス感覚は、いずれもこの名作のスタンダードと位置づけるに足る。

ラヴェル/管弦楽作品集 第1集

アンドレ・クリュイタンス指揮パリ音楽院o

〈録音:1961~1962年〉

[エラート(S)WPGS10012]SACDシングルレイヤー

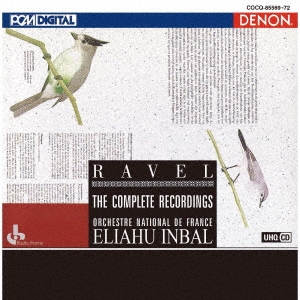

インバル/ラヴェル管弦楽曲集

エリアフ・インバル指揮パリ国立o,フラン国立放送cho

〈録音:1987~1989年〉

[デンオン(D)COCQ85569~72]

後藤 洋(ごとう・よう)

山形大学教育学部特別教科(音楽)教員養成課程卒業。東京音楽大学研究科(作曲)、ノース・テキサス大学大学院修士課程(作曲および音楽教育)をそれぞれ修了。吹奏楽と音楽教育の分野を中心に作曲・編曲家、研究家として活躍。2011年、ウインド・アンサンブルのための《ソングズ》により、ABA(アメリカ吹奏楽指導者協会)スーザ/オストワルド賞を受賞。日本バンドクリニック委員会顧問、日本管打・吹奏楽学会常務理事、21世紀の吹奏楽“響宴”実行委員会代表。