今年2025年はドミトリー・ショスタコーヴィチ(1906~1975)没後50年です。レコード芸術ONLINEでは、あらためてその音楽にふれるためのガイドを作るべく、この20世紀を代表する作曲家に関する企画「ショスタコーヴィチがアツい」を展開していきます。

今回は、音楽評論家の矢澤孝樹さんによる「ショスタコーヴィチ入門者向け名曲10選・2025年Summer」です。多彩なジャンルの名曲が取り上げられていて、マニアも納得のディスクガイドです♪

Select & Text=矢澤孝樹(音楽評論)

「制約と自由のせめぎ合い」から生まれた名曲たち

私がショスタコーヴィチの音楽に強く惹かれる理由を一言集約するなら、「制約と自由のせめぎ合い」となるだろうか。制約は言うまでもなく彼を取り巻いたソ連社会の抑圧であり、時に従い、時に反発し網目を潜り抜け、といった創作上の苦闘が、その音楽に奥深い苦みとアクチュアリティを与えている。制約がなかったら、という仮定は魅力的だが、しかしそれがあったからこそショスタコーヴィチは調性や形式の枠組みの中であれほどの可能性を突き詰めてくれた――音楽語法のみならず、人間的、感情的な側面においても――とも言えるのだ。

それにしてもアクチュアリティと書いたが、現在の世界情勢においてこんなにもショスタコーヴィチの音楽が生々しいメッセージ性をもって響いてしまうのは、果たして幸福なのか。しかも、祖国のあのような現状である。ショスタコーヴィチは今、天国からどんな想いで見つめているのだろう。しかし、トートロジーめくが、だからこそ今の世界にショスタコーヴィチは必要である。たとえば、SNSのフェイクの洪水や同調圧力に抗するリテラシーと意志を鍛える音楽としても。そして絶望の極限を時にその音楽が示していても、「それを描くことができる」と証明していること自体が希望なのだ。

10枚のディスクは各ジャンルから選んだが、この「制約と自由のせめぎ合い」を選択基準としてみた(カッコ内は作曲年)。演奏は新旧混ざっているが、あくまで私の主観でふさわしいと思われるものを選んだ。

第5番を「本来あるべき姿」に再作曲?

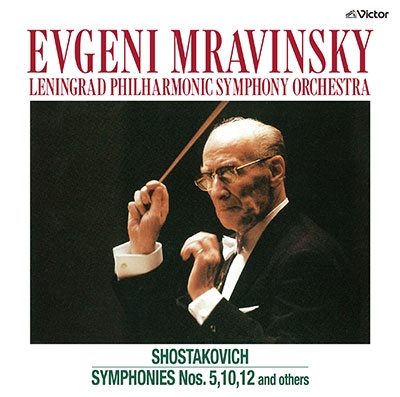

交響曲第10番(1953)

本文に掲げたテーマがもっとも熾烈に表出しているのは、公的な性格を帯びた交響曲だ。どれを選ぶか悩むが、まず第10番を。前半2楽章がスターリンとその時代、後半2楽章が自画像と読み解かれ、その葛藤が凄まじい重量感で描かれる。第5番を「本来あるべき姿」に再作曲した趣も。ムラヴィンスキーの血も凍る演奏で。

ショスタコーヴィチ:交響曲第5番、同第10番,同第12番《1917年》他

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

〈録音:1976年3月(L)〉

[ビクター×タワーレコード(S)NCS88026(3枚組)]SACDハイブリッド

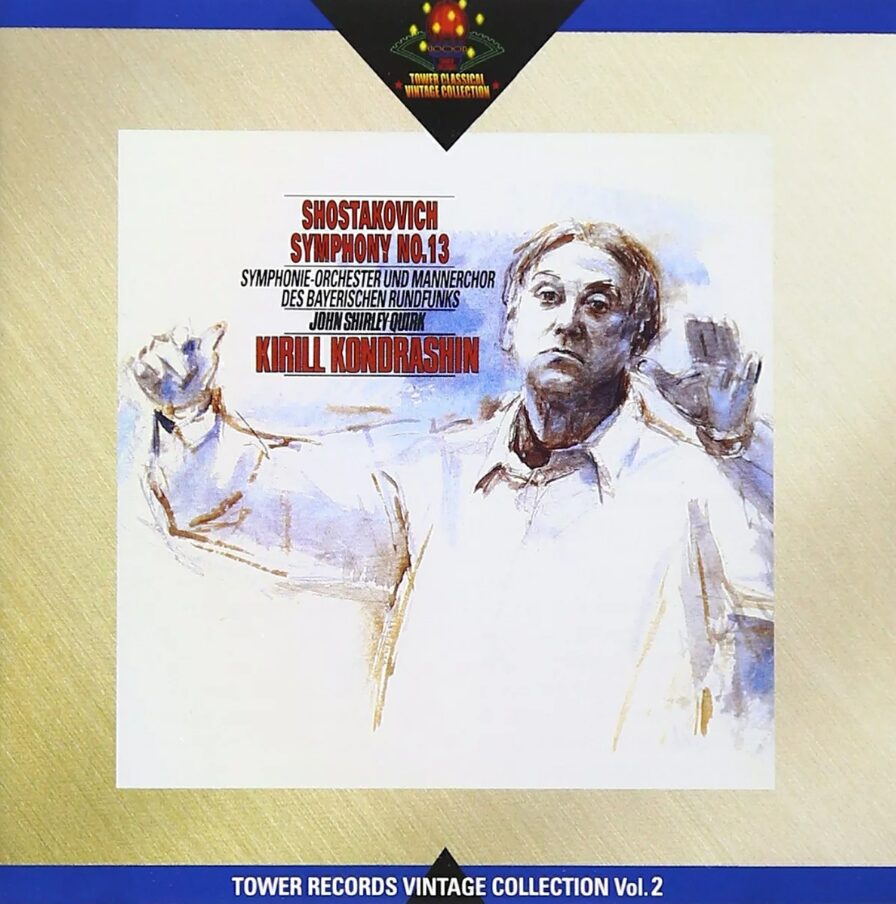

容赦なく権力側に牙をむいた交響曲

交響曲第13番《バビ・ヤール》(1962)

その交響曲には時事的作品が多いが(2、3、7~9、11、12番)、容赦なく権力側に牙をむくこの作品を。ナチス・ドイツのユダヤ人虐殺が表向きの主題だが、エフトシェンコの詩を通じその怒りはソ連の体制側にも向けられてゆく。重厚なオーケストラ・パートは「交響曲」であることを証明する。初演者コンドラシン最後の録音で。

ショスタコーヴィチ:交響曲第13番《バビ・ヤール》

キリル・コンドラシン指揮バイエルン放送交響楽団,同男声合唱団,ジョン・シャーリー=カーク(Bs)

〈録音:1980年12月(L)〉

[タワーレコード×ユニバーサル(D)PROA30]

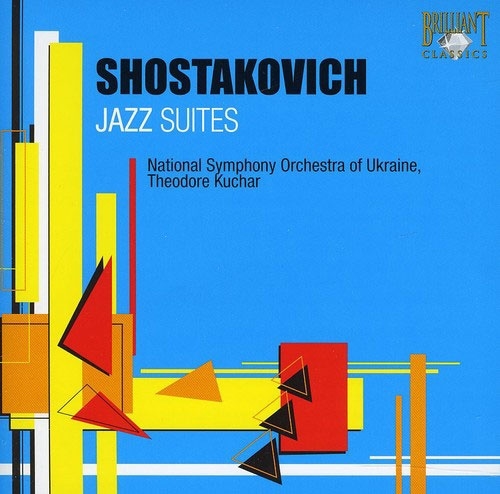

交響曲などとの垣根が低い「ポピュラー音楽」

舞台管弦楽のための組曲第1番(旧称:《ジャズ組曲第2番》)(1955)

軽快な筆致で哀愁も漂う、ショスタコーヴィチの「ポピュラー音楽」。交響曲などとの垣根が意外に低いこともわかる。なお《第2ワルツ》はキューブリック監督『アイズ ワイド シャット』で効果的に用いられた。ウクライナ国立響の熱演だが、今彼らにとってショスタコーヴィチはどう響くのか。「ロシアの良心」であってほしいと願う。

ショスタコーヴィチ:ジャズ組曲 第1番,第2番,ロシアとキルギスの民謡による序曲,ノヴォロシスクの鐘,祝典序曲

テオドレ・クチャル指揮ウクライナ国立交響楽団

〈録音:不明〉

[Brilliant Classics(D)BRL8480(海外盤)]

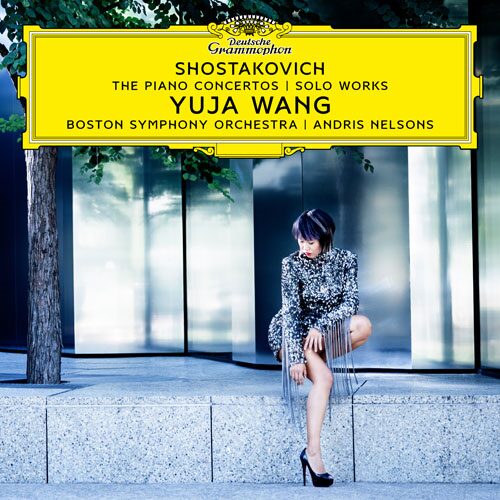

楽しく暴れている時代の作品

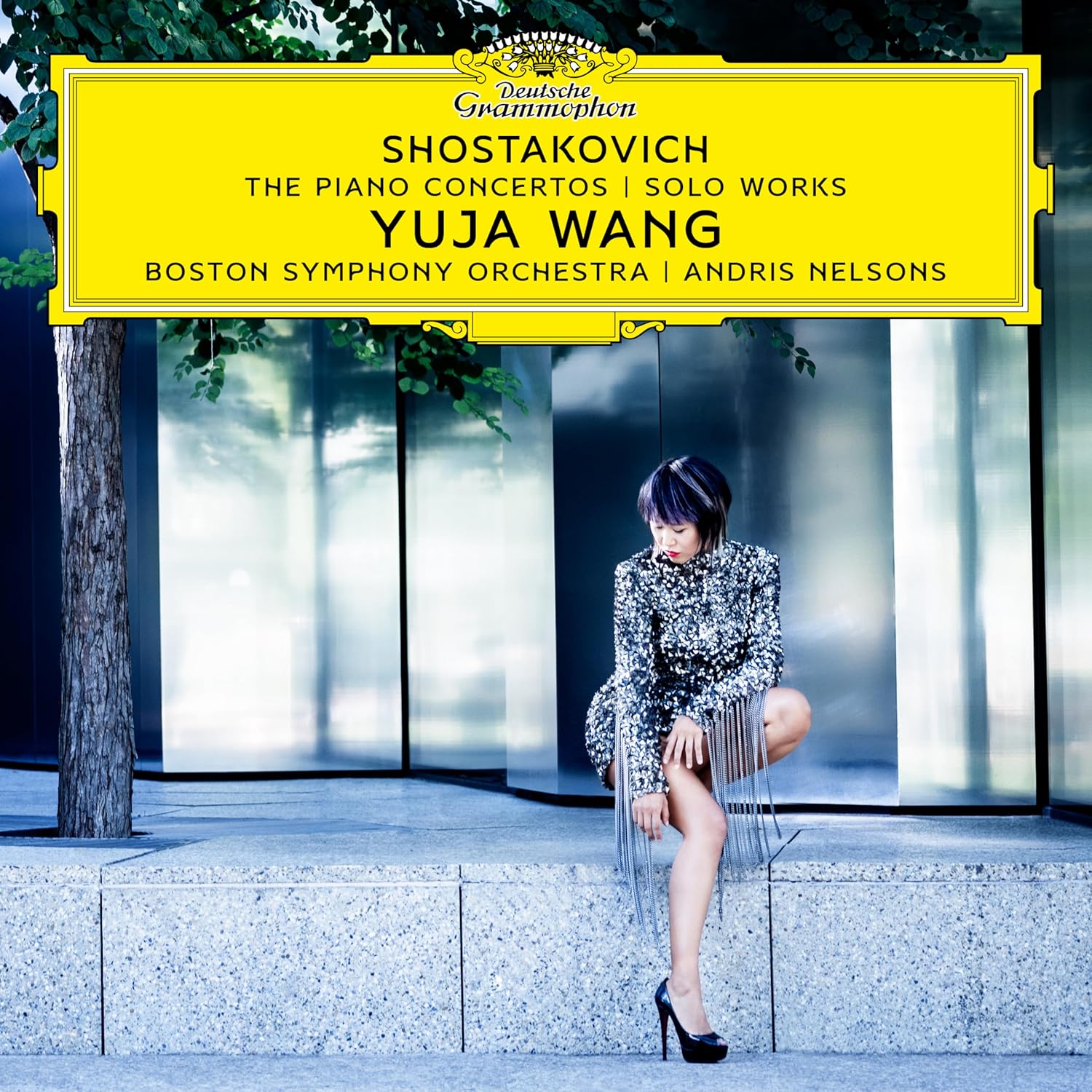

ピアノ協奏曲第1番(1933)

「ピアニスト・ショスタコーヴィチ」が曲の向こうに見える。一方で引用は数多く、辛辣な語法も顔を出す。トランペットも効果的。楽しく暴れている時代のショスタコーヴィチ。1957年の第2番も息子のために書いたせいか、陽気に弾ける。ユジャ・ワンの振り切ったヴィルトゥオジティ、この2曲には大いに「あり」だと思う。

ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第1番,同第2番 他

ユジャ・ワン(p)アンドリス・ネルソンス指揮ボストン交響楽団

〈録音:2022年9月,10月,2024年4月〉

[DG(D)UCCG45122]

メーカーページはこちら

このコンテンツの続きは、有料会員限定です。

※メルマガ登録のみの方も、ご閲覧には有料会員登録が必要です。

【ログインして続きを読む】下記よりログインをお願いいたします。